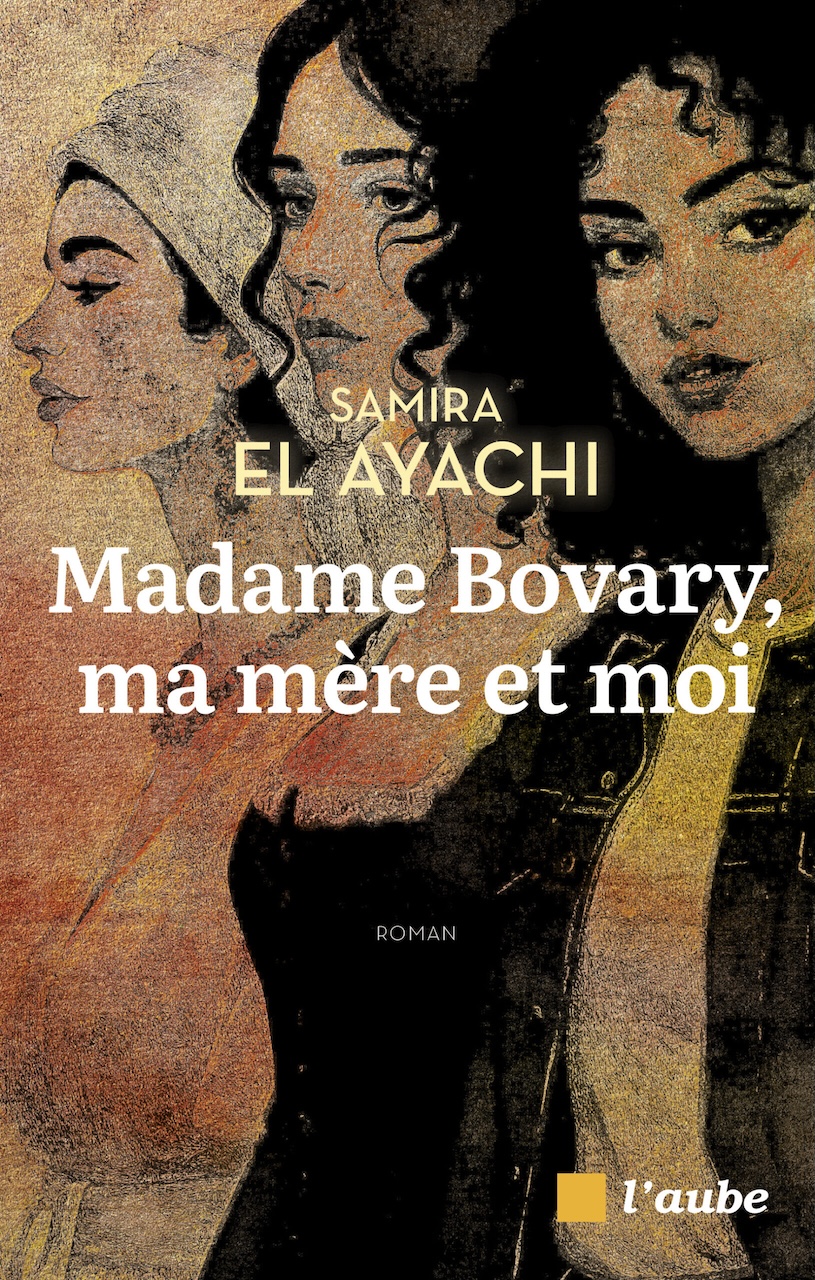

Samira El Ayachi, Madame Bovary, ma mère et moi, Éditions de l’Aube, 09/01/2026, 272 pages, 19,90€

Découvrez notre Podcast

Une copie de Madame Bovary exhumée d’un sac en plastique au fond d’une armoire. Un objet dérobé, caché, mué en pièce à conviction. C’est sur ce larcin maternel, incompréhensible et violent, que Samira El Ayachi bâtit son roman. Aux antipodes d’une fresque d’intégration lissée, ce récit creuse la terre noire du bassin minier et la poussière de la vallée du Drâa pour déterrer les os : ceux des secrets de famille, ceux d’une sexualité débridée, ceux d’une identité fracassée entre le déterminisme social et la fureur de vivre. Dans cette autofiction aux allures d’exorcisme, l’autrice convoque Flaubert non pour l’admirer, mais pour le faire descendre dans la rue, le forçant à regarder ses personnages droit dans les yeux : les mères blédardes, les filles en mini-jupe, les corps abîmés par le travail et l’attente. Une œuvre où le désir circule comme un sang chaud, sale et vital.

La fureur de vivre dans les briques rouges

La narration installe d’emblée une atmosphère saturée, physique, où l’on respire l’huile de friture et l’angoisse de déplaire. Salwa grandit dans la cité du Maroc, à Lens, au sein d’une maison qui tient davantage de la ruche que du foyer bourgeois. Ici, l’amour existe, mais il se formule en reproches, en plats cuisinés trop gras, en silences pesants. Samira El Ayachi décrit la “mère” non comme une icône sainte, mais comme une présence encombrante, une femme qui tourne en rond dans sa cuisine-prison, obsédée par la nourriture et le qu’en-dira-t-on. Entre la fille scolarisée, avide de mots français, et la mère “analphabète” qui parle une langue mêlée de darija et d’amazigh, le malentendu est total. La violence surgit, crue : les coups de peigne, les cheveux tirés, les insultes crachées à la figure d’une adolescente jugée trop libre, trop maquillée, trop “française”.

Dans ce décor de briques rouges et de terrils, la littérature fait une entrée fracassante et hostile. Madame Bovary débarque au lycée non comme une révélation esthétique, mais comme une punition de classe. Pour Salwa, Emma est d’abord cette “salope” égoïste qui abandonne son enfant, une bourgeoise qui s’ennuie quand les femmes de mineurs s’épuisent. L’ironie dramatique atteint son paroxysme lorsque la narratrice rate son bac de français précisément à cause de ce livre introuvable, “volé” par sa mère. Ce vol, véritable nœud gordien du récit, reste longtemps inexpliqué. Geste de jalousie face à l’évasion intellectuelle de la fille ? Tentative désespérée de capturer une part de ce monde qui lui échappe ? Ou sabotage inconscient pour garder sa progéniture captive du milieu ? L’autrice laisse vibrer toutes ces possibilités, faisant de ce livre subtilisé le symbole d’une transmission ratée, d’une rivalité sourde entre celle qui reste et celle qui part.

L’adolescence se vit ici dans la chair. Samira El Ayachi refuse la pudeur : elle expose les règles, le désir brutal, la drague sur les parkings, les premières amours “nazes” avec des garçons qui ressemblent désespérément à Charles Bovary ou à Rodolphe. Il y a une urgence à vivre, à consumer, à remplir le vide par du sucre bon marché, par des cassettes audio écoutées à fond, par des fringues synthétiques. C’est le portrait d’une génération qui cherche son salut dans la consommation et le mouvement, fuyant la stagnation maternelle comme la peste.

Une résurrection dans l'étreinte

La structure du roman bascule lorsque le corps de l’adulte lâche. L’effondrement somatique de Salwa – vertiges, tachycardie, épuisement – fonctionne comme une réplique sismique des traumas enfouis. Cette “nuit noire” de l’âme oblige la narratrice à un inventaire brutal. En vidant la maison familiale avant un déménagement, elle se confronte à l’accumulation compulsive de la mère : des montagnes de tissus, de médicaments périmés, de babioles inutiles. Au milieu de ce “bric-à-brac”, une trouvaille lors d’un tri familial relance l’obsession initiale et déplace la douleur vers une enquête. La folie maternelle, ces comportements erratiques longtemps perçus comme de la bêtise ou de la méchanceté, acquiert soudain une épaisseur politique.

C’est ici que le texte gagne en puissance, sans jamais lâcher le terrain de l’intime. L’autrice tisse des liens audacieux entre sa propre pathologie et celle de sa mère, invoquant les mânes de Frantz Fanon et son “syndrome nord-africain”. La douleur des femmes immigrées, invisibilisée par le corps médical, traitée au Lexomil ou par le mépris, devient le sujet central. Le roman formule des hypothèses vertigineuses : et si la mère avait traversé des dépressions post-partum massives, seules, dans le silence de l’exil ? Et si ses “crises de nerfs” étaient la réponse saine d’un organisme agressé par le déracinement ? Un secret familial, découvert au pays, recompose brutalement la lecture de la mère et du silence. Le texte pointe les ravages de l’errance diagnostique, illustrée par la référence glaçante à l’affaire Naomi Musenga, rappelant que pour certains corps racisés, la plainte est inaudible.

L’introduction de la figure masculine, cet amant surnommé “Mon Roi” ou “l’Ogre”, apporte une contrepartie charnelle intense. Les scènes de sexe, explicites et jubilatoires, fonctionnent comme une tentative d’ancrage dans le réel. Le corps de Salwa, trahi par l’hérédité, cherche sa résurrection dans l’étreinte, dans une soumission amoureuse qui mime la libération. Mais même là, l’ombre de la mère plane : l’intensité de la passion amoureuse de la fille répond à l’intensité de l’attente maritale de la mère. Toutes deux sont des “Bovary”, des êtres d’imagination qui projettent sur l’homme absent (le mari à la mine, l’amant voyageur) la solution à leur vide existentiel.

Emma Bovary, sœur de toutes les femmes

Le dernier mouvement opère un déplacement géographique nécessaire vers le Maroc, la terre des origines. Mais ici, nulle idéalisation de carte postale. Le retour au bled est physique, poussiéreux, éprouvant. La mère, Halima, y recouvre sa superbe et sa fonction sociale. On la voit pratiquer des rituels de soin archaïques et précis : la psammo-thérapie par ensablement, les visites aux marabouts, les cercles de paroles féminines. La narratrice observe, participe, se laisse parfois emporter par ces logiques “magiques” qui, finalement, soignent aussi bien que les antidépresseurs occidentaux. C’est la reconnaissance d’une autre forme de savoir, une intelligence du corps et du collectif que l’exil avait rendue illisible.

La danse s’impose comme le langage ultime de la réconciliation. Des transes de la Rokba sous le ciel du désert aux nuits de “Dirty Dancing” en boîte de nuit, le mouvement des corps raconte une histoire de survie commune. Il y a là une énergie brute, une sororité qui passe par la sueur et le rythme plus que par les mots. La mère n’est plus cette victime passive ; elle est celle qui sait célébrer, celle qui sait tenir le groupe. En la regardant vivre dans son élément, Salwa parvient enfin à décrypter le code secret de leur relation : cette force vitale, têtue, qui consiste à transformer la boue du réel en or, même s’il s’agit d’or en plaqué.

La relecture de Madame Bovary s’achève alors sur une illumination sociologique. Emma n’est pas morte d’amour, elle est morte de dettes et d’étouffement social. Elle est la sœur de toutes ces femmes de cités, ces mères qui s’abrutissent de séries turques et de sucre pour supporter l’étroitesse de leur horizon. Samira El Ayachi réhabilite la puissance subversive du rêve bovaryste : désirer autre chose, c’est déjà résister à l’assignation. Le livre se clôt sur une note d’apaisement lucide, mais sans résolution facile. La narratrice envisage un temps de changer de nom, de prendre celui de sa mère pour effacer le père, mais la réalité patriarcale la rattrape : “J’ai lâché l’affaire“. La dette reste là, l’héritage est une charge autant qu’un trésor. En acceptant d’être la fille de cette “dame arabe” qui signait difficilement de son nom, l’autrice pose un acte de fierté radicale, transformant la honte d’hier en une force motrice pour tous les lendemains à écrire.

Ce livre est un miracle d’intelligence sensible, une épopée intime qui prouve qu’il faut parfois voler les mots des autres pour réussir, enfin, à dire “je t’aime” à ceux qui nous ont faits.