Michel Pinell, Dialogues avec Jean, 02/12/2025, 112 pages, 39€. Les ouvrages sont disponibles à :

Libraire Torcatis – Librairie Cajelice – Libraire Catalane – Le Cheval dans l’arbre (Céret)

Michel Pinell vient de nous offir avec Dialogues avec Jean une somme définitive, un monument d’érudition sensible qui s’impose instantanément comme la référence incontournable sur l’œuvre de Jean Capdeville. Il faut ici célébrer le rôle capital de Michel, dont le parcours force l’admiration par sa cohérence et son exigence. Banquier converti à la foi picturale par un choc esthétique survenu en 1993, Michel Pinell a su transformer une passion privée en une mission d’intérêt public. Son mandat d’adjoint à la culture de la ville de Perpignan, débuté en 2014, reste dans les mémoires comme l’âge d’or d’une politique artistique audacieuse, visionnaire et savante. Michel a incarné la fonction avec une noblesse rare, hissant la programmation culturelle de Perpignan la Catalane à un niveau d’excellence inégalé ces dernières années. Seule une expertise aussi fine de l’art contemporain, couplée à une ténacité de collectionneur averti, permettait de produire une exégèse aussi pénétrante, restituant à Jean Capdeville sa juste place au panthéon de l’abstraction lyrique et informelle. Lorsque nous nous sommes vus cet été, et que Michel m’a confié le projet de consacrer un projet d’ouvrage à Jean Capdeville, je n’imaginais pas qu’il réaliserait un livre d’art d’une telle beauté et authenticité, nous dévoilant un personnage aussi fascinant de sagesse et de talent.

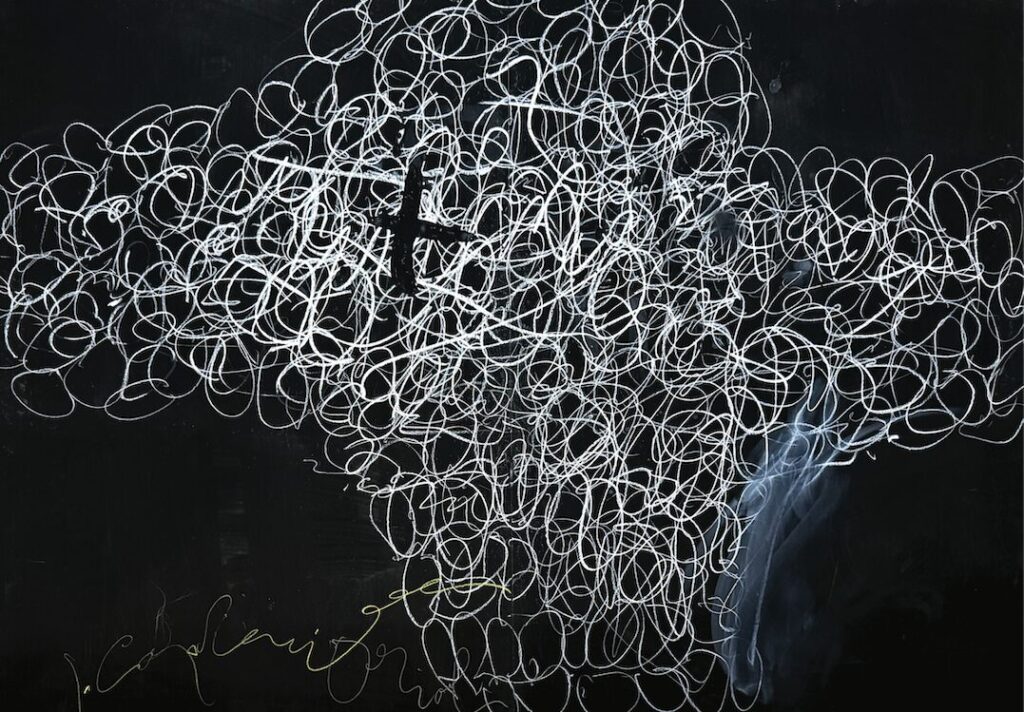

La genèse du noir : une ontologie du deuil

L’ouvrage ancre la trajectoire de Jean Capdeville dans le terreau tragique de son enfance à Saint-Jean-de-l’Albère. Né en 1917, orphelin d’un père fauché par la Grande Guerre avant ses deux ans, l’artiste a grandi dans l’ombre portée d’une mère murée dans le veuvage. Le noir de Jean Capdeville prend racine dans cette image matricielle, obsédante et fondatrice : la robe de deuil maternelle. Michel Pinell qui a enregistré presque tous ses dialogues avec le peintre nous dévoile combien cette clarté clinique que cette couleur constitue une matière vivante, une chair picturale destinée à « ressouder » une existence brisée.

Loin de tout formalisme froid, ce noir possède une texture organique, absorbante, mate. Il rejoue le drame initial pour mieux le transcender. Jean Capdeville, qui ne vint à la peinture qu’à la trentaine, après avoir traversé la Seconde Guerre mondiale comme prisonnier de guerre, utilise son art comme une arme de survie, un « bâton d’aveugle » pour sonder les ténèbres. C’est presque par désœuvrement, mais avec la force d’une vocation exceptionnelle que l’artiste, d’abord figuratif, se met à peindre les paysages humbles de son quotidien – des brindilles au bord de l’eau –, mais très vite, il cherche à délivrer « les choses de la pesanteur » pour aller vers davantage d’abstraction. Cette peinture s’affirme comme une « poétique du deuil » où la « plaque noire » envahit l’espace pour devenir un lieu de recueillement et de mémoire vive. Joséphine Matamoros, ancienne conservatrice du Musée d’Art Moderne de Céret qualifie justement cette démarche d’acte d’amour infini, où la délicatesse des papiers de soie

La Pesanteur et la Grâce : l’ombre de Simone Weil

Michel Pinell décrypte magistralement la filiation spirituelle unissant le peintre à Simone Weil. La découverte des écrits de la philosophe a agi comme une révélation, fournissant à Jean Capdeville le vocabulaire conceptuel de sa propre quête. Les notions de « pesanteur », d’attente et de dépouillement irriguent son œuvre. Jean Capdeville a trouvé chez l’auteure de La Pesanteur et la Grâce une justification à son retrait monacal, à ce refus des honneurs qui lui fit quitter l’orbite de la Galerie Maeght pour regagner la solitude de Céret. Il a cherché, sa vie durant, à traduire picturalement ce mouvement descendant vers le dénuement, cette « décréation » nécessaire pour laisser passer la lumière.

L’ouvrage, titré Verticalement en hommage explicite à Weil, témoigne de cette ascèse. Le peintre y dialogue avec les mots de la philosophe, transformant son atelier de la rue Saint-Ferréol en une thébaïde moderne où chaque coup de pinceau vise à « délivrer les choses de la pesanteur« . Cette exigence éthique et esthétique le rapproche d’une famille d’esprit sélective, composée d’amis poètes, écrivains et artistes avec qui il a entretenu des échanges intenses : Pierre Brune, le mentor des débuts, Jacques Dupin, compagnon de route littéraire, ou encore André du Bouchet, Albert Camus ou André Breton. Ces rencontres intellectuelles, rapportées avec précision par Michel Pinell, dessinent le portrait d’un homme cultivé, dont la peinture se nourrit d’une pensée philosophique exigeante et d’une confrontation permanente avec le Verbe.

Un Diogène en Roussillon : le refus du succès

À l’époque, d’avoir des contacts avec une galerie importante, ça m’intéressait beaucoup. Mais après, je m’en foutais, quoi. Je n’ai pas cherché vraiment une autre galerie. Jamais. En plus, je ne pouvais pas espérer un galeriste plus grand que Maeght. De toute manière, il n’y avait pas de galerie aussi importante en France à l’échelle mondiale à cette époque. Avec cette notoriété internationale, il n’y en avait pas. De toute manière, je m’en fous de ces choses-là. Je n’ai jamais peint ni pour faire du fric, ni pour être connu. Il fallait juste que j’en vende quelques-uns pour vivre chichement.

Il faut lire dans ce témoignage rapporté par Michel Pinell l’écho foudroyant d’une sagesse antique. Lorsque le puissant galeriste Kahnweiler, puis l’incontournable Aimé Maeght – figures tutélaires faisant et défaisant les destins artistiques tels des empereurs romains – exigent de Jean Capdeville sa présence continue à Paris pour asseoir sa gloire, l’artiste leur oppose un refus souverain. Dans cet instant précis, Jean Capdeville réincarne avec une insolence magnifique la figure de Diogène de Sinope face à Alexandre le Grand. Aimé Maeght, alors au faîte de sa puissance, détient les clés de l’empire de l’art moderne. Il possède le pouvoir d’élever Jean Capdeville au rang de maître international, de couvrir ses toiles d’or et d’honneurs. Il se tient devant l’artiste comme le conquérant macédonien devant le philosophe dans son tonneau, prêt à exaucer le moindre désir de reconnaissance. Or, la réponse de Jean Capdeville cingle avec la même brutalité philosophique que celle du Cynique. En déclinant l’exil parisien pour retourner obstinément dans son mas des Albères et son atelier de la rue Saint-Ferréol, Jean Capdeville prononce, par ses actes, le célèbre : « Ôte-toi de mon soleil ».

Ici, le soleil désigne littéralement la lumière crue et franche du Roussillon, indispensable à la maturation de son œuvre, mais il symbolise surtout l’intégrité absolue de sa démarche créatrice. Jean Capdeville écarte l’ombre portée de la mondanité et du marché qui menace d’obscurcir sa vérité intérieure. Son atelier dépouillé, décrit par Michel Pinell comme un espace monastique et vide, devient le tonneau de Diogène : un lieu de résistance où le luxe réside dans la possession exclusive de son propre temps et de sa propre lumière. Il choisit la pauvreté matérielle pour préserver la richesse de son indépendance, préférant la morsure du soleil cérétan sur ses toiles noires aux éclairages artificiels des cimaises parisiennes. Comme Diogène cherchant un homme avec sa lanterne en plein jour, Jean Capdeville s’enferme pour chercher la peinture dans l’obscurité lumineuse de son ascèse.

Le manuscrit pictural : la main contre la mécanique

L’analyse de l’auteur met en exergue la singularité absolue de Jean Capdeville dans le domaine du livre d’artiste. L’artiste cérétan rejette avec vigueur la reproduction mécanique et l’imprimerie traditionnelle, perçues comme une trahison de l’aura de l’œuvre. Yves Peyré, cité dans l’ouvrage, souligne le caractère « considérable » de cette approche : chaque livre de Jean Capdeville s’impose comme une œuvre originale, unique, entièrement peinte et écrite à la main.

Il triture le support, l’incise, le gorge d’encres et de pigments, engageant un corps-à-corps physique avec le papier. Le livre devient une architecture autonome, un espace de « contrebande » où la peinture s’insinue dans le texte pour le subvertir. Jean Capdeville invente le « livre de dialogue » total, fusionnant le geste du peintre et la voix du poète dans une même impulsion créatrice. Cette pratique radicale affirme la primauté du geste humain, de la maladresse vitale et de la trace physique sur la perfection glacée de la machine. Il revendique une « main balbutiante », tremblante de vérité, capable de saisir l’émotion à sa source.

L’urgence de la finitude : le temps de la fulgurance

Le livre nous plonge au cœur du processus créatif de l’artiste, rythmé par une dialectique fascinante entre l’attente interminable et la rapidité d’exécution. Jean Capdeville décrit ses journées comme des traversées du désert, des moments de « flottement » où il se sent « vasouillard », errant dans son mas. Cette torpeur apparente constitue en réalité une phase de décantation indispensable.

L’acte de peindre survient ensuite comme une décharge électrique, une « fulgurance » brutale. « Je vais très vite« , confie-t-il. L’artiste peint dans l’urgence, capturant l’instant avant que l’intellect ne vienne corrompre le geste. Les œuvres ultimes, notamment la série des grands Noirs, portent la trace de cette vélocité, de cette économie de moyens radicale. Face à la diminution physique, à la surdité et à la vieillesse, Jean Capdeville épure son vocabulaire jusqu’à l’os, cherchant à atteindre une limpidité absolue. Michel Pinell a su capter, jusque dans les derniers souffles, cette obstination magnifique d’un homme qui, ayant choisi l’ombre, nous lègue une œuvre d’une incandescence noire, sauvée de l’oubli par la passion d’un passeur exceptionnel.

L’ultime épure et le sceau de l’éternité

Les derniers instants de Jean Capdeville se jouent dans une bulle de silence absolu, où la surdité vient parachever l’isolement volontaire de toute une existence. Devant l’immensité qui vient, le vieil homme persiste dans son obstination magnifique, réduisant son art à une ossature pure, cherchant cette zone blanche où la main, délestée de la mémoire et du savoir, rejoint enfin l’instinct premier. Michel Pinell assiste, telle une vigie bienveillante, à ce « naufrage solaire », captant chaque souffle, chaque renoncement, chaque victoire sur le néant pour transformer l’agonie en une liturgie de la transmission. Il recueille les ultimes éclats de cette conscience qui s’effiloche pour en bâtir la légende. L’ouvrage s’achève sur cette certitude bouleversante que l’œuvre, une fois l’homme éteint, commence sa véritable vie grâce à la puissance du verbe qui la porte.

Jean Capdeville a peint le noir absolu, mais c’est Michel Pinell qui, par ce chef-d’œuvre de fidélité, vient d’y allumer la lumière éternelle.