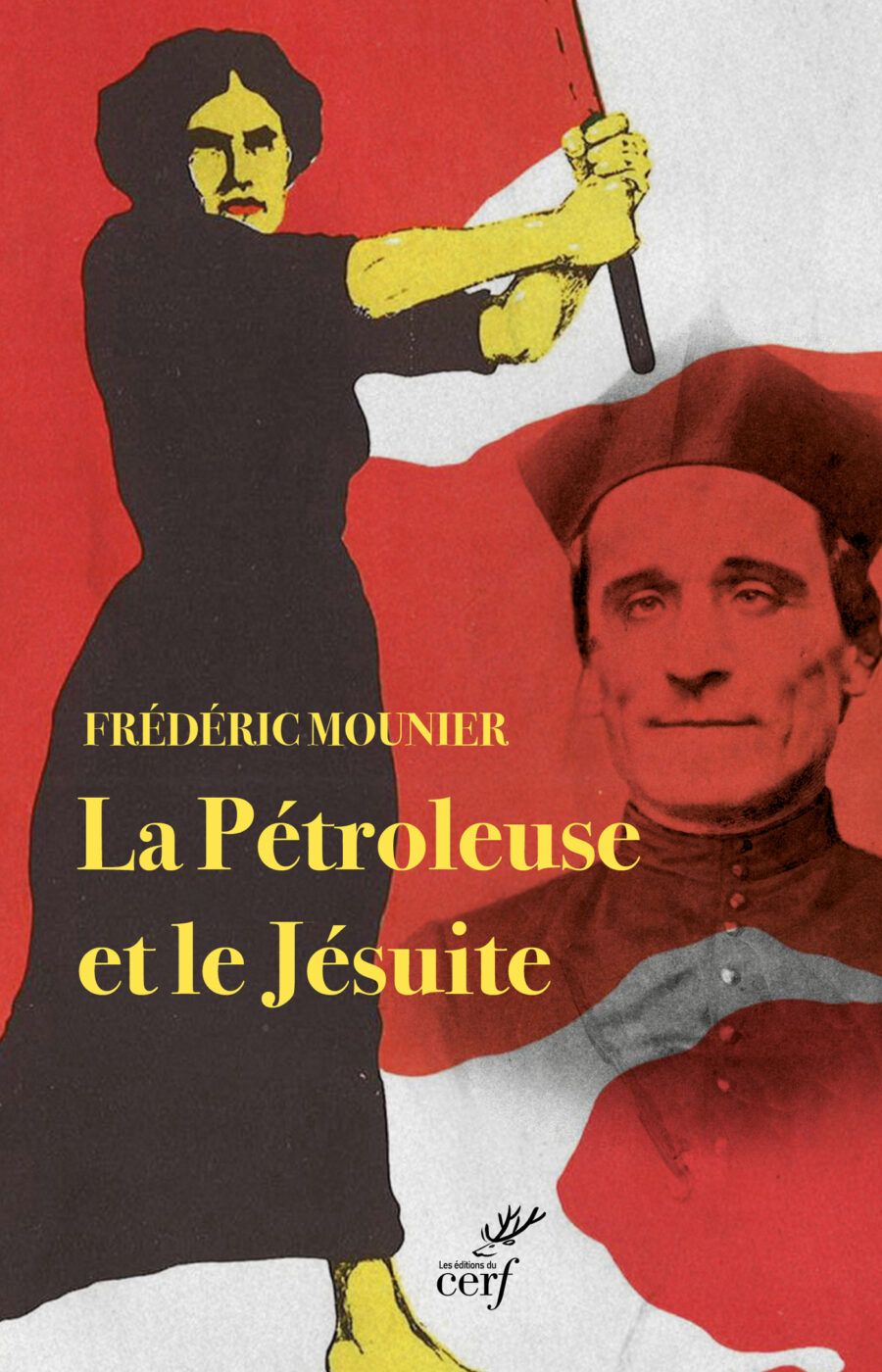

Frédéric Mounier, La Pétroleuse et le Jésuite, Les Éditions du Cerf, 25/01/26, 216 pages, 19,90 €

Paris, avril 1871 : une femme en uniforme pousse la porte d’une cellule de la prison de Mazas pour taquiner un jésuite bigleux plongé dans son bréviaire. Elle en ressortira “envahie d’une haine sans bornes, débordée par une envie de meurtre”. De cette scène inaugurale où deux France se dévisagent, Frédéric Mounier tire un récit historique à double voix qui traverse un demi-siècle de fractures françaises pour conduire ses lecteurs là où la violence et la foi se regardent en face, sans ciller.

Deux enfances, deux France (1816-1850)

Le dispositif narratif repose sur une alternance de chapitres consacrés tour à tour à Félicie Gimet, la pétroleuse née près de Roanne en 1835, fille d’un typographe rouge et d’une mère dévote, et à Pierre Olivaint, normalien parisien né en 1816, fils d’un ancien soldat de la Grande Armée devenu boulanger. L’essentiel du récit adopte la troisième personne pour les deux protagonistes, reconstituant leurs trajectoires à travers archives, lettres et témoignages de contemporains ; seul le Journal de captivité final bascule dans le monologue intérieur de Félicie, et cette rupture de régime produit un effet saisissant, comme si la voix de la Communarde, longtemps contenue par le cadre historien, trouvait enfin la brèche pour s’exprimer à vif. L’auteur du Siège de Paris (Le Cerf, 2020) connaît intimement la matière du XIXe siècle français ; cela irrigue chaque paragraphe, chaque incise contextuelle, avec la précision d’un travail d’historien doublé d’un sens du romanesque.

Les deux itinéraires se forgent dans une France fracturée entre héritage révolutionnaire et restauration catholique, entre misère ouvrière et libre-pensée voltairienne. Pierre Olivaint, ce “gringalet mal formé” au regard loucheur, traverse l’École normale en compagnie d’amis qui se surnomment “la bande des niais”, découvre la foi par le socialisme néo-catholique de Buchez, fonde des conférences de charité dans les rues autour de la Mouffetard, avant de choisir, au prix d’un déchirement familial que Frédéric Mounier restitue avec justesse, d’entrer chez les Jésuites. De l’autre côté du miroir social, Félicie fugue très jeune, fréquente les francs-maçons, boit les paroles de Garibaldi, traverse les journées de 1848. Un épisode cristallise l’ambiguïté du personnage : à Lyon, en 1850, elle gifle un jeune homme qui raille la Vierge de Fourvière, s’entendant répondre, stupéfaite de son propre geste : “Tu ne peux pas insulter ma mère !” Ce réflexe d’une foi enfouie sous la colère, Frédéric Mounier a l’intelligence de le laisser résonner sans surinterpréter.

La mécanique du sang : Commune et otages (1870-1871)

Le récit gagne en tension à mesure que Frédéric Mounier déploie sa connaissance encyclopédique de la Commune, nourrie d’une bibliographie qui puise chez Lissagaray comme chez Maxime Du Camp, chez Michèle Audin comme chez Robert Tombs. Du Siège à la capitulation, de l’insurrection du 18 mars à la fuite de Thiers, chaque étape de l’engrenage est documentée avec rigueur. Les chapitres de Félicie reconstituent la fièvre des clubs populaires où les femmes s’emparent de la parole avec une violence que l’auteur restitue sans atténuation, citant les procès-verbaux d’époque. Le livre rappelle par ailleurs, et c’est un enjeu historiographique considérable, que les fameuses “pétroleuses” relèvent largement du mythe versaillais, de la propagande des vainqueurs. Frédéric Mounier travaille cette tension entre la légende noire et le personnage de chair qu’il recompose, fidèle au pacte annoncé dès l’ouverture : un récit inspiré de faits réels dont les blancs sont comblés par l’imagination.

En contrepoint, Pierre Olivaint marche à sa propre mort avec une lucidité terrifiante, lui qui s’interrogeait dès 1863 : “Tel qui se croirait sûr de son courage, paraîtrait bien faible, peut-être au jour de l’épreuve.” L’articulation entre les calculs politiques de Thiers, qui refuse de libérer Blanqui et sacrifie de fait l’archevêque Darboy, et l’intransigeance mystique des jésuites prisonniers (le père Clerc répondant “Absit !” à toute proposition de libération) révèle un historien qui sait penser la tragédie à plusieurs voix. Le massacre du capitaine de Beaufort, longuement reconstitué, fonctionne comme un modèle réduit de l’engrenage collectif : la rancune d’un bataillon, la rumeur de trahison, le simulacre de jugement, la cantinière Lachaise qui dénonce puis supplie qu’on épargne l’homme. Frédéric Mounier montre comment la peur, l’humiliation, la fatigue transforment une foule en peloton d’exécution.

Captivité et transfiguration (1871-1893)

Le Journal de captivité de Félicie Gimet, basculant dans la première personne, porte le récit à son point d’incandescence. La reddition, quand la Communarde ouvre son corsage face au fusil d’un jeune soldat (“Tire sur ta mère, si tu l’oses !”), le convoi vers Versailles sous les crachats des bourgeoises, l’internement à Saint-Lazare entre les mains de mère Éléonore : ces pages atteignent une densité charnelle qui serre la gorge. Frédéric Mounier évite le piège de la conversion édifiante. Le chemin de Félicie traverse des années de silence, de crises de violence, de projections contre les murs. La pétroleuse est chassée du Refuge d’Alençon parce qu’elle fait peur aux enfants, porte sur elle ce que les sœurs appellent “une physionomie bestiale, un regard de bête traquée”. C’est dans la lecture des sermons de Pierre Olivaint, que mère Éléonore lui a mis entre les mains avec une intuition redoutable, que quelque chose finit par céder : l’assassin lit les mots de sa victime, et ces mots la travaillent.

Le retour à Paris, les larmes sur la tombe d’Olivaint au 35 rue de Sèvres, la visite au jardin de la rue Haxo où les impacts de balles marquent encore le mur, la mort accompagnée de paroles qui reprennent presque mot pour mot celles du jésuite assassiné : ces scènes finales atteignent une gravité d’autant plus puissante qu’elles sont dépouillées de tout pathos. L’orage qui foudroie le mur de clôture de la Solitude à l’instant du décès, ouvrant une percée dans l’enceinte, offre au récit une image que Frédéric Mounier a la sagesse de ne pas commenter.

La haine intacte, de l'exhumation aux pavés

L’ouvrage pourrait s’arrêter là ; il s’en garderait. Une série de sections intitulées “Et après…” prolonge le récit jusqu’à notre présent, documentant avec une minutie de dossier de presse la persistance des fractures ouvertes en 1871. L’exhumation des restes d’Olivaint en 1938 (le maxillaire brisé en deux, les vertèbres friables), les affrontements entre Georges Bidault et le cardinal Marty lors du centenaire de 1971, puis, surtout, les violences du 29 mai 2021, lorsqu’une marche de pèlerins commémorant les martyrs de la rue Haxo fut attaquée par des militants d’extrême gauche dans l’Est parisien : le curé de Notre-Dame-des-Otages confiait alors avoir vécu “un état d’esprit saisissant de similitude, dans l’atmosphère” avec le lynchage de 1871. Deux tribunes contradictoires, publiées par La Croix, montrent que la mémoire de la Commune continue de cliver les catholiques eux-mêmes. En rapportant ces pièces sans trancher, Frédéric Mounier donne à son épilogue la force d’un avertissement silencieux : cent cinquante ans plus tard, la haine est intacte, et les camps se reconnaissent encore au premier regard.

C’est dans l’espace fragile, presque invraisemblable, où la meurtrière finit par s’agenouiller sur la tombe de celui qu’elle a tué, que se loge la part la plus singulière de cette histoire : celle qui résiste à toutes les idéologies, parce qu’elle relève du mystère. Frédéric Mounier signe avec La Pétroleuse et le Jésuite un livre d’une ampleur remarquable, où l’érudition de l’historien et le souffle du romancier se nourrissent l’un l’autre à chaque page. On en sort remué, grandi, habité par ces deux figures que tout séparait et que la grâce, au sens le plus vertigineux du terme, a fini par réunir.