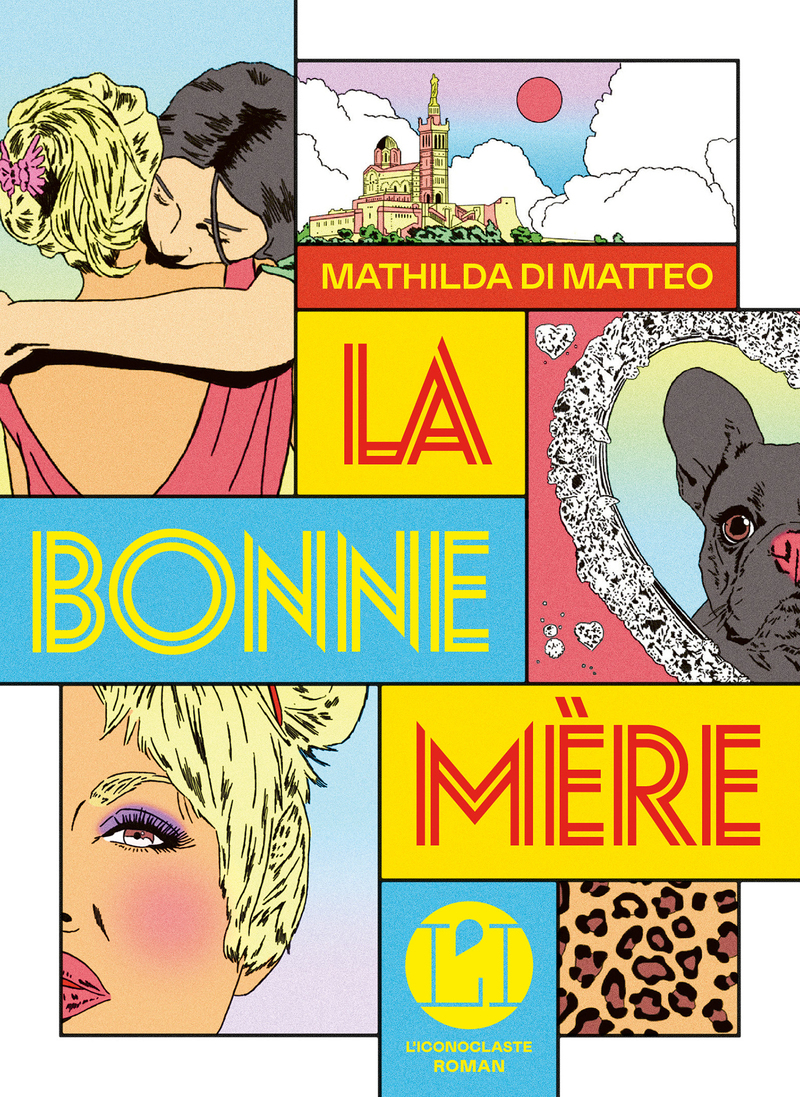

Mathilda Di Matteo, La Bonne Mère, L’Iconoclaste, 21/08/2025, 368 pages, 20,90€

Avec La Bonne Mère, Mathilda di Matteo pose un premier roman vif, incisif et poignant, où les liens familiaux se révèlent dans toute leur ambivalence. Par sa plume à la fois crue et poétique, elle trace l’histoire d’une jeune femme tiraillée entre sa mère marseillaise excessive et la vie qu’elle tente de construire à Paris. C’est le récit de ce cordon ombilical complexe que nous suivons ici, étape par étape.

Marseille, autel des fureurs originelles

Le roman de Mathilda di Matteo s’ouvre comme un théâtre des corps et des statuts, une scène de famille où l’air saturé de sel, d’amour et de fureur se respire à pleins poumons. Dès les premières pages, La Bonne Mère nous plonge dans le cœur battant d’une relation mère-fille volcanique. D’un côté, la mère, Véronique, incarnation d’une Marseille populaire et insoumise, dont le corps exubérant et le verbe haut sont des actes politiques. De l’autre, Clara, la fille, transfuge de classe exilée à Paris, qui a poli son langage pour contenir le torrent de ses origines. Ce dialogue inaugural tisse d’emblée la toile de fond du récit : une géographie intime et sociale où Marseille, avec son code d’honneur implicite, est à la fois refuge des identités brutes et la prison du déterminisme. Chaque mot de la mère est une déflagration qui pulvérise le silence poli de la capitale ; chaque retrait de la fille creuse une tranchée de solitude. Le roman incarne cette tension fondamentale entre l’héritage qui colle à la peau et l’impératif de l’envol, questionnant ce qu’on garde, ce qu’on renie, et ce qui, malgré tout, nous constitue en profondeur.

La langue comme champ de bataille

La Bonne Mère déploie sa force sur un jeu de voix alternées qui politise l’intime et révèle une forme de schizophrénie culturelle. Mathilda di Matteo orchestre une polyphonie où le monologue intérieur de la mère, tout en oralité, fait résonner une conscience de classe indomptable. On songe inévitablement à Annie Ernaux pour cette archéologie de la honte sociale, mais là où Ernaux opère par la distanciation clinique, Mathilda di Matteo choisit l’immersion brûlante. Cette langue, charnelle et sans fard, est l’unique arme de Véronique. La gouaille maternelle, sa puissance à nommer le réel sans détour, évoque même certaines fulgurances d’une Virginie Despentes, comme un acte de résistance face à une société qui la juge et la caricature. Face à elle, la voix de Clara, pétrie de culpabilité et d’analyse, expose les blessures invisibles de l’ascension. L’autrice magnifie ce choc stylistique. Les moments charnières – une gifle en plein cimetière, une rupture qui rejoue la violence paternelle – deviennent les points nodaux où la parole révèle son pouvoir et ses limites, où le silence devient un espace où fermente la violence rentrée. C’est dans cette langue à vif que le roman problématise la filiation : un héritage qui est à la fois poison et antidote.

Habiter la fracture : une poétique de la résilience

Comment se construire quand on hérite à la fois du feu et des cendres ? La Bonne Mère refuse toute réconciliation facile. Comme chez Vivian Gornick, citée en exergue du roman et dont l’ombre tutélaire plane sur le texte, le lien maternel est ici un corps-à-corps féroce, une attraction irrépressible qui empêche toute paix véritable. Le roman explore les ambiguïtés morales de la loyauté familiale et de l’émancipation. Il donne à voir la complexité d’un chemin où la liberté a le goût de la trahison, où fuir c’est se perdre autant que se trouver. Mais le livre ouvre des brèches. En mettant en scène la sororité, parfois maladroite mais salvatrice, des amies marseillaises ou des nouvelles alliées parisiennes, il suggère une voie de reconstruction collective qui passe par la parole partagée. Le texte de Mathilda di Matteo ne propose pas une guérison, mais plutôt une façon d’habiter la fracture. Il laisse Clara sur une ligne de faille, face à un héritage qu’elle ne peut ni assumer pleinement, ni rejeter entièrement. La véritable force du personnage émerge alors de cette acceptation. Mathilda di Matteo nous offre un récit qui défie les résolutions simples, un portrait de femme qui cesse de vouloir suturer la plaie pour apprendre à en lire la cartographie. Un magnifique premier roman !