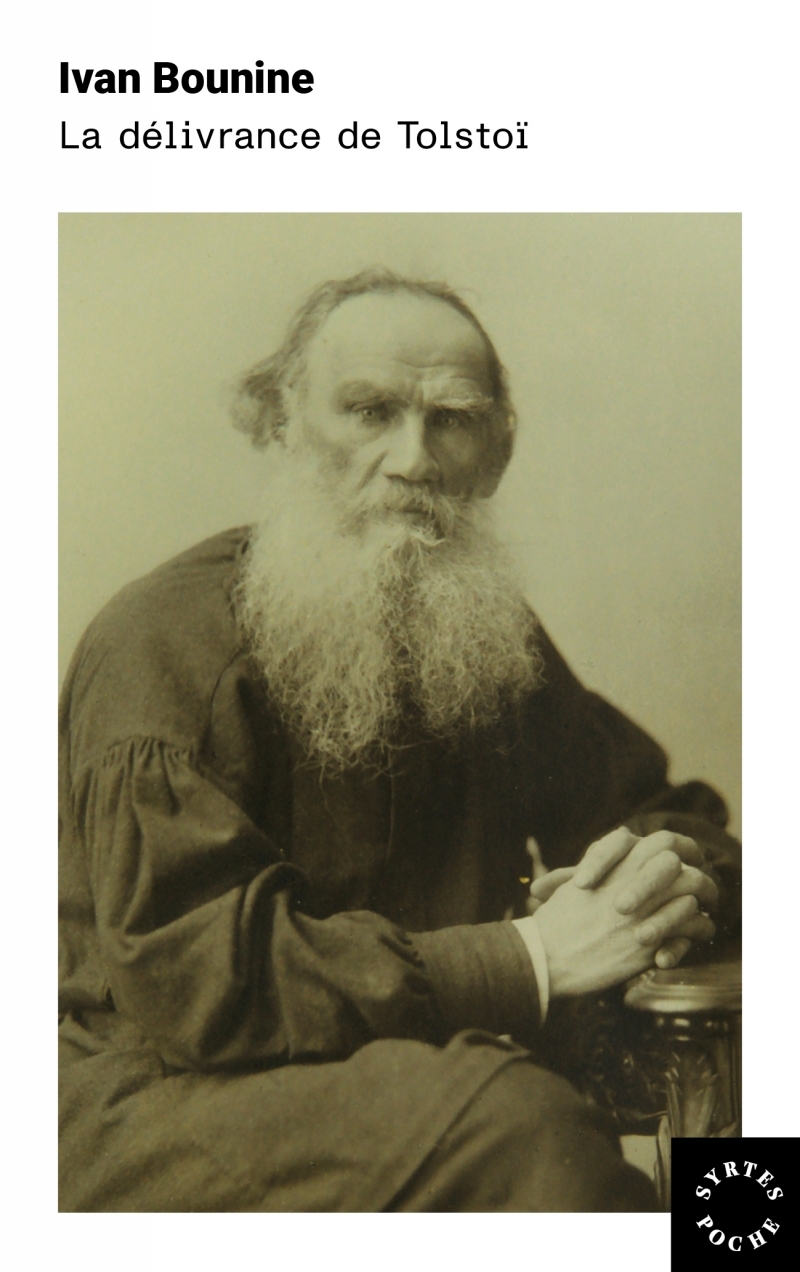

Ivan Bounine, La Délivrance de Tolstoï, traduit du russe par Marc Slonim, Éditions des Syrtes, 22/08/2025, 288 pages, 12€.

Dans La Délivrance de Tolstoï, Ivan Bounine remonte le cours d’une agonie : celle d’un géant acculé à son propre vide, à sa propre lumière. Ce récit, où les souvenirs personnels côtoient les réminiscences littéraires et spirituelles, avance à travers une narration fragmentée, poétique et hantée. Le mouvement de la chronique épouse la décomposition du corps, mais aussi la remontée de l’âme vers une vérité nue, sans dogme. Le portrait qui s’en dégage est celui d’un homme qui meurt debout, tel un cerf, en fuyant ses proches et sa gloire pour tenter de rejoindre le silence.

Pourquoi Léon Tolstoï a-t-il fui ? Analyse d’une quête spirituelle finale

La narration s’ouvre au seuil d’une fin, dans l’obscurité de la nuit du 27 au 28 octobre 1910, instant où Léon Tolstoï, parvenu à l’extrême bord de son existence, s’arrache à son foyer de Iasnaïa Poliana. Ivan Bounine saisit cet acte avec la gravité d’un sismographe spirituel, le dépeignant comme la culmination d’une vie traversée de tensions, un déchirement ultime entre le poids de la chair et l’appel de l’esprit. La fuite n’est ici ni un caprice sénile ni une rupture domestique ; elle s’apparente à un rituel de passage, une révolte finale contre l’opulence de son propre mythe. La scène est campée dans une matérialité précise, chargée de symboles : la course nocturne, le sentier perdu dans un fourré dense, la lanterne qui dessine des ombres fugitives, et ce bonnet égaré, détail qui annonce le dépouillement à venir. Les premiers motifs émergent avec une puissance visuelle forte, transformant le paysage russe en un théâtre aux résonances métaphysiques : la forêt, espace ancestral de perdition et de renaissance ; le train, machine moderne qui emporte le corps vieillissant mais symbolise aussi la course inéluctable vers le terme ; et le monastère d’Optino, havre spirituel où l’âme excommuniée cherche un improbable repos. Chaque élément agit comme une figure de seuil : la maladie devient la porte charnelle de la transition, tandis que la solitude, endurée dans le tumulte des gares ou le recueillement des cellules, dessine les contours d’un dénuement qui dépasse la simple distance géographique.

De Marc Aurèle à Bouddha : Les “incantations” philosophiques dans le récit de Bounine

À mesure que le récit progresse, Ivan Bounine tresse une étoffe narrative d’une grande finesse, où le fil chronologique des derniers jours se mêle aux réminiscences personnelles, aux extraits du journal de Tolstoï et aux éclats de sagesses anciennes. Les lieux acquièrent une densité dramatique : Astapovo, station ferroviaire, se mue en Golgotha profane, la chambre du chef de gare devenant l’épicentre d’une passion où se pressent disciples, famille et curieux. La dernière lettre, dictée dans un souffle, condense la tension entre l’amour des siens et la nécessité impérieuse du départ. C’est dans ces moments charnières qu’Ivan Bounine éclaire les figures récurrentes qui hantent l’imaginaire tolstoïen. Le cerf de sa jeunesse caucasienne réapparaît en allégorie de la mort solitaire, loin de l’agitation mondaine. Le moustique, auquel le jeune homme s’identifiait, traduit cette aspiration à dissoudre l’ego dans une conscience cosmique. Le cheval, créature de force et de liberté, incarne une vitalité terrestre que Tolstoï admire autant qu’il la redoute. L’écriture de Bounine elle-même devient un acte d’herméneutique. Avec une orfèvrerie du détail, il sélectionne les silences, les gestes infimes, la lumière d’une bougie sur un visage émacié. Les citations de Marc Aurèle, de Pythagore ou du Bouddha, plutôt que de servir une démonstration, fonctionnent comme des incantations, des clés sonores ouvrant sur la permanence d’une quête spirituelle qui traverse les âges et dont Tolstoï serait l’un des plus tourmentés dépositaires.

L’Agonie de Tolstoï : Plus qu’un hommage, un “espace de résonance” spirituel

L’ouvrage culmine en une méditation sur la mort non comme une fin, mais comme une vérité révélée, l’accomplissement d’un parcours de dépossession. La vie entière de Tolstoï, telle que la recompose Ivan Bounine, apparaît comme une longue et douloureuse ascèse, une application de cette formule qu’il avait lui-même esquissée : une existence d’abord soumise aux diktats de la société, du désir, puis finalement « délivrée ». Cette délivrance est une libération de la prison de l’ego, de ce personnage de « Lev Nikolaïevitch » dont la renommée lui était devenue insupportable. Le lecteur est convoqué comme témoin de cette mise à nu. Il partage l’inconfort d’une agonie publique, mais il est aussi invité à contempler la beauté tragique d’une conscience qui se bat jusqu’au bout pour percer le mystère de sa propre existence. Dans ses derniers instants de délire, les mots prononcés par Tolstoï – « Toujours Moi… toujours des manifestations… assez de manifestations… c’est tout » – résonnent comme le constat final d’une lutte achevée. L’ouvrage d’Ivan Bounine accomplit alors davantage qu’un hommage ; il se fait espace de résonance, lieu où la voix du disparu continue de vibrer, non pour apporter des réponses, mais pour laisser sa question essentielle en suspens, nous invitant à méditer sur notre propre finitude.