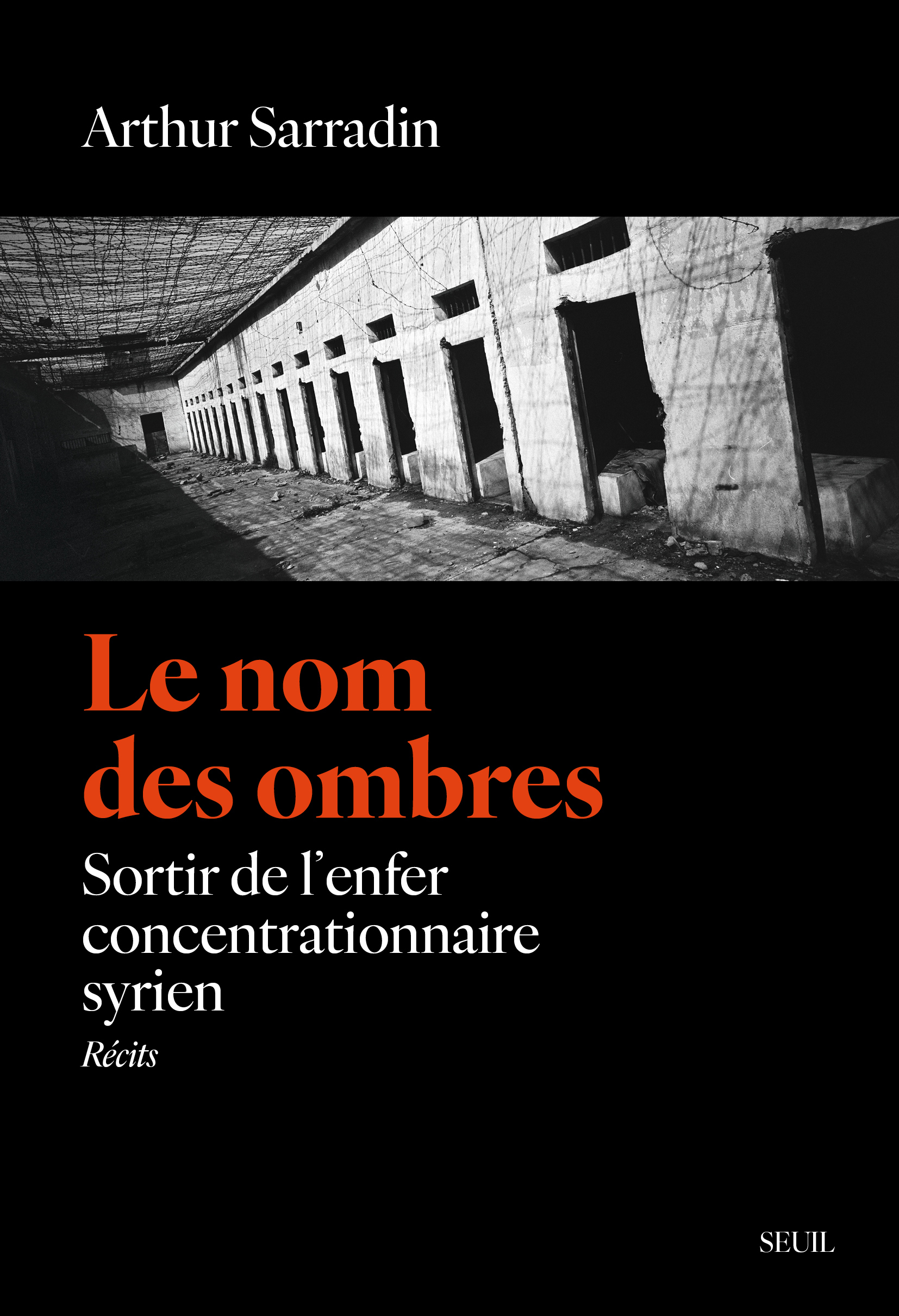

Arthur Sarradin, Le Nom des Ombres, Éditions du Seuil, 31/10/2025, 320 pages, 19,90 €

Grand reporter familier des terrains de guerre et finaliste du prix Albert-Londres 2024, Arthur Sarradin refuse ici la linéarité du grand récit pour nous plonger dans une constellation de survivances. Œuvre-témoin écrite au lendemain de la libération de la prison de Saydnaya en décembre 2024 – cet « abattoir humain » où plus de 30 000 personnes sont mortes sous le régime Assad –, Le Nom des ombres constitue une archéologie de l’instant qui suit la chute d’une dictature. Moins un livre qu’une traversée : un parcours hanté où l’auteur fait de chaque lieu visité – prison, place publique, archive – le théâtre d’une interrogation sur notre rapport à la vérité, au corps supplicié et à l’effacement. Recueillant les voix d’anciens détenus, de petites mains du régime, de poètes et de fossoyeurs, il tisse une cartographie polyphonique de l’horreur et de la réhumanisation, dont la cohérence ne tient pas à la trame narrative, mais à la nécessité brûlante du témoignage et à cette quête vertigineuse des mots arrachés par la terreur.

L’horreur après le tyran

Dans Le Nom des ombres, Arthur Sarradin choisit de nous plonger non pas au cœur de la guerre syrienne, mais dans son fracas terminal, dans cet instant suspendu et crépusculaire qui suit l’effondrement d’une dictature. Le livre s’ouvre sur Damas, le 8 décembre 2024, au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, et l’atmosphère qui s’en dégage n’est pas celle d’une liesse triomphante, mais d’un silence pesant, d’une « atmosphère entière [qui] hésitait encore à se dissiper, elle qui pesait sur ce décor depuis une éternité ». C’est dans ce vide, cette aphonie collective où se mêlent la poussière des décombres et la cendre des archives brûlées, que l’auteur capte les premières manifestations de la mémoire qui remonte. Il y a d’abord les cris d’une femme, seule à déambuler dans la nuit, mots indistincts où se percute le nom d’une prison : Sednaya. Puis le témoignage fragmenté d’un chauffeur de taxi, Mazen, qui confie, après des années de mutisme imposé par la peur des chabiha, ces « spectres » du régime, le sort de son père, brisé, « figé », rendu aphasique par la torture. Le livre s’installe d’emblée dans cette matière première : le corps survivant, stigmate vivant de l’horreur, et le silence, ce legs le plus profond et le plus durable de la tyrannie concentrationnaire. Le propos d’Arthur Sarradin, dès lors, se dessine : il ne s’agit pas de raconter une histoire, mais de recueillir ses éclats, d’épouser la discontinuité d’une conscience fracturée pour tenter, peut-être, de lui donner un sens.

L’architecture de l’enfer

Pour cartographier cette Syrie hantée, le journaliste déploie une structure narrative qui refuse la chronologie au profit d’une géographie de la douleur. L’ouvrage s’articule autour des lieux où la machine de mort assadiste s’est exercée, non seulement comme des décors, mais comme des dispositifs totalitaires pensés pour anéantir l’humain. La prison, bien sûr, y occupe une place centrale, déclinée en une trinité infernale : Tadmor, le « laboratoire de la souffrance humaine » où fut expérimentée la barbarie ; la Branche Palestine, cœur économique d’un « marché de la prédation » où tout se monnayait, de la respiration d’un prisonnier à la vie d’un nourrisson ; et Sednaya, enfin, « l’abattoir humain », aboutissement industriel du projet d’extermination, où les bourreaux apprennent à tuer lors d’un rite initiatique nommé le « baptême ». En alternant son propre souffle analytique, qui inscrit l’horreur dans une histoire politique et carcérale, avec le verbatim brut des survivants – Ihab Al-Mahamid, ancien rebelle, racontant son transfert vers Sednaya dans un camion frigorifique, ou Bayan Al-Hanawi, ex-militaire, décrivant la « cellule de la mort » et son amitié avec un cafard –, l’auteur orchestre une tension vertigineuse. Faut-il y voir une mise à distance salutaire, offrant au lecteur le répit de la contextualisation, ou au contraire une amplification de l’effroi, l’inscrivant dans la longue durée des logiques totalitaires ? Cette interrogation formelle demeure, laissant le lecteur face à la responsabilité de sa propre lecture.

La froideur clinique du crime

Cette dialectique se poursuit par l’exploration des archives, ces « petits papiers » découverts dans les administrations désertées. Là, l’horreur change de nature : elle n’est plus dans la chair lacérée, mais dans la froideur clinique des mots. Des millions de rapports, d’écoutes, de fiches de renseignements, qui révèlent une bureaucratie anthropophage, une « passion paranoïaque pour le contrôle » où chaque citoyen était un suspect, et chaque vie, une ligne dans un registre. Arthur Sarradin montre avec une grande finesse (pardon de l’euphémisme !) comment le langage lui-même fut un outil de la tyrannie, capable de transformer un être humain en une simple donnée, un dossier à classer, une disparition à acter. Le faux rapport médical attestant d’une « crise cardiaque » pour un corps décharné par la torture devient le symbole de cette « torture blanche », cette violence administrative qui parachève l’anéantissement en niant jusqu’à la réalité du crime. Le récit éclaté du journaliste voyageant entre le sous-sol d’une geôle et la poussière d’un bureau, révèle ainsi la double nature, à la fois physique et bureaucratique, du système d’effacement totalitaire, faisant écho à l’archipel concentrationnaire décrit par Soljénitsyne, où la machine administrative devient elle-même un instrument d’extermination.

Un tombeau de mots

Face à cet anéantissement programmé, quelle place reste-t-il pour la parole ? Telle est la question qui traverse, en filigrane, tout l’ouvrage. Le Nom des ombres est une quête éperdue des mots justes : ceux des survivants qui luttent pour articuler l’inénarrable, ceux des familles qui réclament une vérité pour leurs disparus, et ceux, enfin, des poètes clandestins. Dans cette lutte pour préserver un reste d’humanité, l’ouvrage dialogue silencieusement avec toute une généalogie de la littérature concentrationnaire. Si la description des Muselmänner évoque immanquablement Primo Levi, la perversion du langage et l’anéantissement de la confiance dans le monde par la torture rappellent les analyses de Jean Améry, pour qui le premier coup porté au prisonnier détruit une foi fondamentale en l’humanité. Le livre de d’Arthur Sarradin met en lumière une réalité méconnue : la survivance d’une poésie carcérale, gravée sur les murs, griffonnée sur des fragments de papier. Des vers retrouvés dans la prison de Sweida attestent que, même dans l’obscurité, l’écriture demeure un acte de résistance ultime, un moyen de « tromper la mort », comme le confie le poète Bayan Al-Hanawi. Ces « contre-archives en prose » deviennent le seul tombeau possible pour les ombres.

En faisant de ces fragments le cœur battant de son livre, Arthur Sarradin se fait archéologue des ruines, tissant les éclats épars non pas pour reconstituer une totalité impossible, mais pour bâtir un mémorial polyphonique, dont il questionne lui-même, subtilement, la légitimité et la portée. Il ne cherche pas à clore le récit de l’horreur syrienne par une analyse définitive, mais au contraire à l’ouvrir, à en montrer les béances. L’ouvrage, par sa construction même, devient une architecture de la mémoire, où la voix de l’auteur s’efface souvent pour laisser résonner celle des témoins. Le lecteur, dès lors, n’est plus un simple spectateur ; il devient le dépositaire d’une conscience fracturée, chargé à son tour de ce fardeau du souvenir. Car, comme l’écrit l’un des survivants, Abdelmonem al-Kaid, dans une lettre finale poignante à sa fille Jana : « que cette prison ne reste à jamais rien d’autre que le témoin des crimes commis par le régime déchu de Bachar et ses complices. Afin que le monde n’oublie jamais ». Le Nom des ombres est cette promesse tenue.