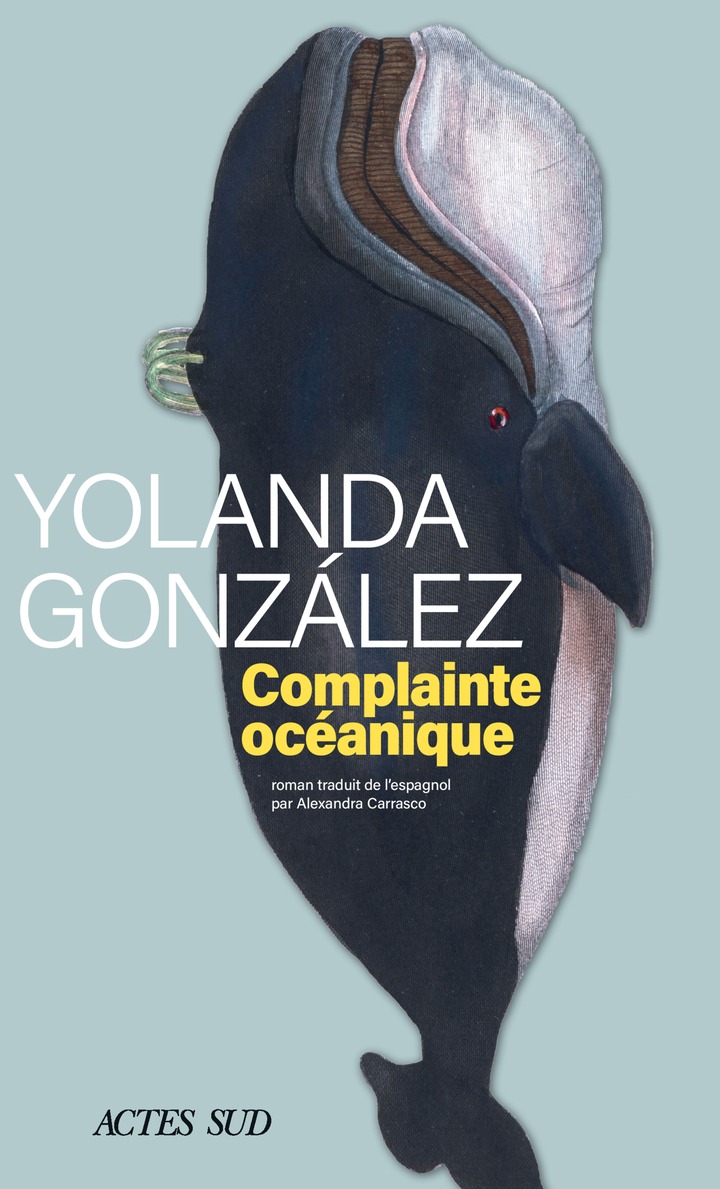

Yolanda González, Complainte océanique, traduction française d’Alexandra Carrasco, Actes Sud, 02/04/2025, 368 pages, 23€

Yolanda González, écrivaine espagnole engagée, mêle l’intime et le politique dans Complainte océanique, un roman choral, poétique et viscéral. Sa plume éclaire l’invisible : celle des baleines massacrées, des pêcheurs esclaves, des activistes éreintés, tous piégés dans une boucle historique de prédation. Ce récit polyphonique résonne comme un cri ancien et contemporain, un chant de deuil pour la mer et ses créatures. Une traversée littéraire inoubliable.

L’échouée qui fit vaciller le monde

Le roman de Yolanda González s’ouvre sur un surgissement, une rupture tellurique dans le cours du monde. Une baleine franche, créature quasi mythologique que l’on croyait exilée des mémoires européennes, s’échoue sur une plage du Pays basque. Nommée Ilargi, “Lune” en euskara, elle incarne d’emblée la figure du sacrifice et du retour. Le récit s’ancre dans la matérialité de ce corps immense, offrant une narration à hauteur de cétacé, où le souffle mourant et la mémoire ancestrale de l’océan imprègnent les premières pages. Cette apparition organise une désorientation narrative : nous entrons dans le roman par les sens, par l’onde de choc que ce corps échoué propage à travers les consciences.

Autour de cette agonie se forme une chaîne humaine aux visages multiples, autant d’incarnations d’un même effroi collectif. Mamadou, pêcheur sénégalais, survivant des mers-cimetières et porteur d’une dette indicible, voit en elle le spectre de son propre passé. Paloma, journaliste happée par l’événement, devient le réceptacle involontaire de cette mémoire brute, son corps se transformant en caisse de résonance du drame. Gabriela, activiste et photographe, tente de figer l’instant pour le livrer au tribunal de l’Histoire, déployant une esthétique du choc qui interroge d’emblée les limites de la représentation et la performativité du geste militant. Ces trois destins, sculptés par la mer, cristallisent les thèmes premiers du livre : la transmission d’une violence transgénérationnelle, la filiation brisée entre l’humanité et l’océan, et la permanence du sacrifice, animal comme humain, au service d’un ordre prédateur.

La mer n’efface rien

Complainte océanique déploie une dramaturgie des corps, physiques et symboliques. Le roman interroge qui tombe — Ilargi, Paloma, les migrants anonymes —, qui porte — les mères baleines, les femmes basques —, et qui coupe — les baleiniers d’antan, les machines industrielles, les récits médiatiques d’aujourd’hui. La violence faite aux corps est une constante, une matrice narrative. Elle se manifeste dans les scènes de chasse basques du XVIe siècle, exhumées avec une force saisissante, où l’on voit comment une communauté se forge une identité à travers le dépeçage ritualisé du grand mammifère. L’enjeu, nous dit l’un des personnages, est de devenir un homme : “Il faut s’acquitter de sa dette envers les vivants, envers les morts, pas d’autre moyen de devenir des hommes.”. Cette dette, fil rouge du roman, se transmet, écrasante, de siècle en siècle.

Cette brutalité physique trouve son écho dans une violence faite au langage. La langue du père, la langue de la mère, la langue de la baleine. Yolanda González orchestre une symphonie du silence et des mots empêchés. La parole de Mamadou, marquée par les traumatismes de l’esclavage moderne sur les chalutiers, est fragmentaire, prudente. Les récits officiels, relayés par une presse avide de sensationnalisme, mutilent la vérité, simplifient les causes, effacent les responsabilités. Mais le roman, dans sa grande subtilité, interroge également les contre-récits militants qui, en voulant imposer une lecture symbolique immédiate, se trouvent parfois eux-mêmes piégés par leur propre logique médiatique. Le roman tisse ensemble ces registres discordants, révélant comment la tragédie historique se répète. Des anciens ports basques aux côtes sénégalaises, des navires baleiniers aux chalutiers-usines, des esclaves d’hier aux pêcheurs exploités d’aujourd’hui, le récit amalgame les époques. L’Histoire apparaît comme une boucle tragique, où les mêmes mécanismes de domination, de prédation et de profit opèrent sous des masques différents, produisant sans cesse les mêmes cadavres, les mêmes complaintes.

Une baleine entre les lignes

Complainte océanique invite le lecteur à trouver sa place dans cette chaîne des responsabilités. L’architecture chorale du roman, où se mêlent les voix des baleines, des pêcheurs, des mères, des activistes et des puissants, nous interpelle directement. Elle dissout les frontières entre victimes et coupables, entre le passé et le présent, pour nous confronter à notre propre héritage. La narration explore avec finesse la viralité de l’information, la fabrique du consentement et la manipulation médiatique, en écho direct avec notre époque. L’histoire d’Ilargi devient un enjeu politique, un “narratif” que chacun cherche à s’approprier. Yolanda González dissèque avec une acuité remarquable cette bataille pour le sens : d’un côté, les pouvoirs en place qui tentent d’aseptiser l’événement ou de le récupérer ; de l’autre, les activistes eux-mêmes, dont le roman expose les propres contradictions. Car en cherchant à contrer le discours dominant par des actions spectaculaires et des images chocs, à l’instar de celles de Gabriela, ils risquent à leur tour de tomber dans le piège de la performativité, où le symbole menace d’éclipser la douleur réelle qu’il prétend représenter. Le roman révèle ainsi que la critique de l’instrumentalisation est double : elle déconstruit non seulement la communication des puissants, mais aussi les logiques médiatiques dans lesquelles les mouvements de résistance peuvent s’enfermer.

La fiction de Yolanda González est solidement ancrée dans le réel. Elle s’alimente de faits historiques précis sur l’industrie baleinière basque, puise dans les rapports contemporains sur la pêche illégale et la crise migratoire, et se fait l’écho des stratégies de désobéissance symbolique menées par des groupes comme Sea Shepherd ou Extinction Rebellion. Le roman devient ainsi une cartographie des luttes actuelles pour la justice écologique. En entrelaçant le mythe et le document, la poésie et l’analyse politique, l’autrice sculpte une œuvre-monde, un avertissement. Elle nous laisse face à une dernière question, laissée en suspens sur le sable par des activistes : “who ?”. Qui est responsable ? Qui est la prochaine victime ? Qui sommes-nous dans cette tragédie collective ? Cette interrogation, simple et brûlante, demeure le cœur vibrant du roman, un défi lancé à notre conscience et une interrogation fondamentale sur la direction que prend notre monde, et jusqu’où nous nous laisserons, collectivement, engloutir.