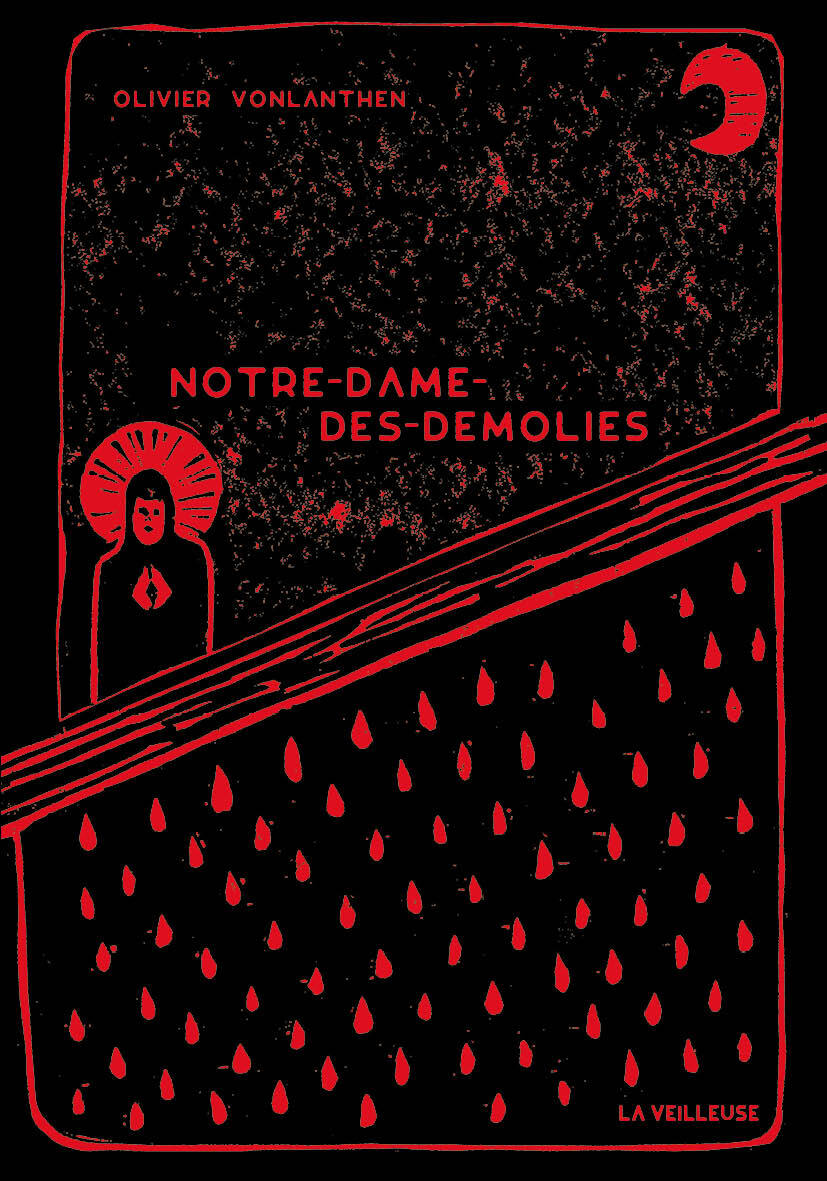

Olivier Vonlanthen, Notre-Dame-des-Démolies, Éditions La Veilleuse, 09/12/2025, 224 pages, 19€

Écoutez notre Podcast

Un matin clair, une femme de service annonce calmement : “J’ai tué Madame.” À partir de ce point incandescent, le récit remonte le fil d’une existence taillée dans la pauvreté, le silence et les humiliations, où la prière sert autant de refuge que de piège. De la blancheur écrasante de Rabat aux ombres de la Basse fribourgeoise, se dessine une question entêtante : qu’est-ce qui, un jour, cède, et que transmet ensuite le secret ?

Comment Olivier Vonlanthen transforme un fait divers en tragédie sociale

Olivier Vonlanthen ouvre son roman comme on ouvre un rapport, avec la brutalité d’une évidence et l’élégance d’une mécanique : “Il faut compter les coups, oui, compter les coups.” Ce décompte, martelé, imprime au lecteur une cadence de cérémonie sombre, presque liturgique, où la violence se formule par une syntaxe qui avance au pas, lame après lame, souffle après souffle ; et déjà, au cœur de ce théâtre domestique, la matérialité des choses commande tout, le tiroir de cuisine, le râtelier, le savon noir, l’eau de Javel, l’organisation du nettoyage qui prolonge le geste meurtrier en geste de service, comme si la servitude avait appris à Marthe Grossrieder l’art de ranger même l’irrémédiable.

Dans cet éclat initial, Olivier Vonlanthen installe aussi l’autre violence, celle des institutions, du regard qui classe et qui réduit. Une phrase suffit à ouvrir la ville, le dehors, le téléphone, l’oreille masculine qui décroche, puis la formule nue, dénuée d’affect spectaculaire : “Venez vite, j’ai tué Madame.” À partir de là, le roman joue sa partition la plus singulière : l’insertion d’un “dossier” au sens propre, avec son état civil, ses cases, ses chiffres, et cette étiquette jetée comme un verrou : “Démence.” L’effet dépasse l’habillage documentaire ; il fait entendre, dans la langue même, le frottement entre deux régimes de vérité, l’expérience interne, saturée de signes, d’ombres, de menaces, et la phrase administrative qui tranche, enferme, tranquillement.

C’est ici que la sociologie affleure avec une force rare : Marthe existe dans les mots de son emploi, “femme de chambre”, inscrits comme une nature, et dans les gestes que l’ordre social réclame d’elle, laver, sarcler, bouillir, décaper, repasser, accueillir, répondre au téléphone, relever le courrier, faire le lit, arroser les plantes, servir les invités, porter la bouillotte les soirs d’hiver. Le romancier magnifie cette liste jusqu’à la rendre vertigineuse : l’énumération devient poème de corvées, atlas d’une existence subalterne où l’humiliation se loge dans l’infime répétition, et où l’on comprend, par le détail, comment la figure traditionnelle de la “sainte domestique” se fissure de l’intérieur, saturée de fatigue, de honte, d’un désir de justice dont la langue reste longtemps à l’état de braise.

Servir, prier, survivre : l’expression de la solitude sociale

Le roman recule, et Fribourg apparaît : la Sarine, la boucle, la presqu’île de pauvreté, l’Auge serrée sous les falaises de molasse, la topographie comme destin, la ville “d’en bas” sous la ville “d’en haut”. Olivier Vonlanthen déploie une géographie culturelle d’une précision charnelle, où chaque lieu fabrique une manière de respirer, de marcher, de se taire. La Basse devient une chambre d’échos : le froid vitrifie les ruelles, la brume monte, les rares lampadaires résistent, et dans ce décor, l’angoisse de Marthe prend une forme clinique, phénoménologique, presque didactique par sa justesse sensorielle, gorge qui serre, perception qui s’affole, images intrusives qui colonisent le réel.

Là, la “psychose” s’écrit comme un cinéma intérieur : voiture noire, homme en noir, chapeau, promesse de protection adressée aux enfants comme une prière profane : “C’est l’homme en noir, regardez son chapeau ! Il est venu pour vous chercher…” Le romancier rend palpable le mécanisme paranoïde : la menace se situe dehors, puis elle migre dedans, puis elle revient dehors sous forme d’objets saturés, fenêtre, rideau, cadre, hors-champ. Et, dans cette montée, un autre événement capital surgit : la langue. Le français de Marthe se laisse hanter par une musique singinoise, par ces mots qui sonnent comme des cailloux dans la bouche, “Plätzli”, “Ggaagger”, ce corbeau dont le nom local colle la frousse, parce que le cri épouse le noir qu’il désigne. La prose d’Olivier Vonlanthen révèle ainsi un exil intérieur : la syntaxe avance par saccades, par onomatopées, par souffle retenu, comme si le territoire natal persistait sous le vernis de la ville.

Puis vient Rabat, et le tempo change : accélération, chaleur, blancheur, avenues consulaires, sensation d’être vue de partout, et cette figure moderne de la menace, technologique, aérienne, “silhouette noire” qui tourne autour de la tête et comprime l’air, jusqu’à faire du ciel un plafond oppressant. Dans la foule du marché, Olivier Vonlanthen orchestre une crise de perception avec une virtuosité rythmique : la prière se resserre, le chapelet s’égrène comme un métronome, la pensée devient “dense comme un caillou”, et la dévotion mariale s’embrase au contact de l’angoisse, non comme décor, comme moteur même de la survie. Le noir contemporain, tel que l’éditeur le revendique, “aussi sombre qu’ardent”, s’incarne ici : un ancrage social et politique qui passe par les sensations, par la peur des corps, par la solitude d’une femme dont le travail consiste à servir et dont l’esprit, en retour, fabrique des scénarios de protection absolue.

Quand le noir contemporain devient politique

Le recul se poursuit, et Matran impose une autre architecture : le château, ses jardins, sa seigneurie moderne, ses fortunes industrielles, ses héritages, ses mariages stratégiques, tout un décor de domination polie, où la phrase de narration pointe l’essentiel, presque comme une pancarte : “ici n’entre pas qui veut.” Olivier Vonlanthen sonde alors le cœur du roman noir social : la violence prend la forme d’un ordre spatial, d’un protocole, d’un droit implicite sur les corps subalternes. Marthe traverse ces pièces comme une présence fonctionnelle, et l’écriture, en retour, la dote d’une intériorité volcanique : les objets brillent, les tissus froissent, l’air vibre, la mémoire s’imprime dans la peau avec une intensité qui fait de chaque détail un révélateur de classe.

Ueberstorf, ensuite, resserre l’histoire autour d’une matrice : pauvreté rurale, travail, prière, peurs collectives, et cette formule, mi-plaisanterie mi-sentence, qui dit une filiation entière : “Chez les Grossrieder, on est en couple avec l’église et la faux !” Olivier Vonlanthen révèle ici la source de la “foi noire” : un catholicisme populaire qui structure les gestes, les repas, les silences, et qui offre à Marthe une grammaire de l’endurance. La Vierge devient à la fois image d’élévation et figure de labeur, madone en faux marbre portée comme un talisman, puis projetée sur la mère, sainte ouvrière, corps brutal, rage muette, endurance devenue mystique. Dans cet entrelacs, l’auteur accomplit l’un de ses plus beaux gestes : faire de la dévotion mariale un langage, une ressource, une manière de tenir quand la parole ordinaire se brise, quand le monde social écrase, quand la honte colle à la gorge.

Et lorsque le livre s’achemine vers “la preuve”, il donne aussi une leçon d’architecture narrative : une trajectoire à rebours qui reconduit chaque scène vers une question de transmission, vers ce qui circule dans les familles, dans les récits, dans les images. Le roman appartient à la collection “Nuit noire”, annoncée comme une littérature “sombre” et “ardente”, et l’auteur honore ce pacte en offrant une noirceur active, politique, irriguée par l’empathie stylistique, par l’attention au vivant, par une langue qui fait de la servitude un chant rude et lumineux. Entre l’éclair du crime initial et le retour d’une photographie, le texte révèle une puissance rare : transformer un fait divers en exploration de classe, de croyance, de psychisme, puis rendre à Marthe Grossrieder, par la seule force de la forme, une présence entière, résistante, inoubliable.