Joaquim Amat-Piniella, K.L. Reich, traduit du catalan par Dominique Blanc, Éditions Verdier, 17/04/2025, 316 pages, 24€

Découvrez notre Podcast

K.L. Reich de Joaquim Amat-Piniella est le témoignage glaçant d’un épisode souvent méconnu en France, celui des milliers de républicains espagnols déportés à Mauthausen après la Retirada. Abandonnés par le régime franquiste, classés comme apatrides, ces exilés antifascistes devinrent les « Espagnols rouges » du camp, marqués d’un triangle bleu frappé d’un « S ». Leur sort, effacé des mémoires officielles pendant des décennies, trouve ici une voix puissante, humaniste et lucide.

Alors comment raconter l’indicible sans le figer ? Avec K.L. Reich, Joaquim Amat-Piniella opte pour une fiction distanciée mais poignante, où les personnages – doubles de lui-même et de ses compagnons – tracent un récit fragmentaire mais puissamment évocateur. Entre construction narrative et méditation politique, le livre explore la lente disparition de l’homme dans la machine concentrationnaire. Et pourtant : quelque chose résiste.

La brutalité de la chute

L’entrée dans l’univers concentrationnaire, chez Joaquim Amat-Piniella, ne s’accommode d’aucune transition. Elle est une brisure, une chute abrupte dans un monde régi par un froid, celui qui monte du sol pour glacer les pieds et l’âme. « Le froid était très vif. Inutile de se pincer pour être certain de ne pas dormir ». Dès les premières lignes, le décor est planté, non comme une toile de fond, mais comme un linceul de brume et de silence où se déploie la première phase de l’anéantissement : la perte de soi. Les hommes, « vêtus des “uniformes” hétéroclites de l’armée française », vestiges d’une défaite qui les a projetés du statut de combattants républicains à celui, infâmant, d’« apatrides indésirables », subissent la grammaire de l’effacement. Les ordres gutturaux, incompréhensibles, les coups de crosse arbitraires, la dépossession matérielle et symbolique constituent les premiers articles d’une loi nouvelle, celle de la déshumanisation. Joaquim Amat-Piniella, lui-même survivant du camp de Mauthausen où se déroule implicitement son récit, orchestre cette descente aux enfers à travers un triptyque de consciences : Emili, l’artiste dont la sensibilité exacerbée deviendra à la fois le tourment et le salut ; Francesc, le militant politique arrimé à une espérance pragmatique ; et August, le manipulateur cynique qui voit dans la barbarie ambiante un nouvel échiquier pour ses ambitions. Ces figures ne sont pas tant des archétypes que les réceptacles des diverses stratégies de survie morale, intellectuelle et physique, esquissant, dès l’arrivée, le drame intime qui se jouera au cœur du drame collectif.

Chroniques d’un monde inversé

Ce qui saisit dans K.L. Reich, au-delà de la chronique factuelle des atrocités, c’est la capacité de l’auteur à transmuer le chaos en une structure narrative cohérente, quoique fragmentée. Le livre est mosaïque de tableaux, une succession de scènes-clés qui, chacune, révèle une facette de l’infernale logique concentrationnaire. De la brutalité crue des Blockälteste, ces prisonniers allemands élevés au rang de kapos subalternes et dont Popeye est la figure archétypale, à la description clinique de l’organisation du travail ou de l’installation du bordel, Joaquim Amat-Piniella expose une parodie monstrueuse de la société. Un ordre perverti, où la propreté méticuleuse des Blocks est un spectacle destiné à des visiteurs fictifs, où la camaraderie est minée par les clivages politiques hérités de la Guerre Civile, et où la survie des uns s’achète, bien souvent, au prix de celle des autres.

Le récit explore avec une acuité remarquable cette dimension politique, particulièrement à travers les tensions qui traversent la communauté espagnole. Le camp devient un microcosme des fractures de la République en exil, où les communistes, sous la houlette du méthodique Rubio, tentent de reconstituer une structure clandestine, tandis que d’autres, tel l’opportuniste August, jouent leur propre partition. Cette polyphonie narrative, où alternent les dialogues acérés, les descriptions d’une précision glaçante et les plongées dans les tourments intérieurs des personnages, traduit admirablement l’éparpillement de l’âme, la dislocation des repères moraux et la difficulté de maintenir une identité collective face à l’entreprise d’atomisation nazie. Le langage lui-même devient un enjeu : l’allemand des bourreaux, l’espagnol des solidarités et des trahisons, le silence, enfin, comme ultime refuge ou aveu d’impuissance.

Survivre à l’esprit du camp

À mesure que le récit progresse, les questionnements de l’auteur dépassent la relation de l’expérience vécue pour atteindre une dimension philosophique. Comment rester un homme quand tout concourt à vous ravaler au rang de bête ? Quelle fidélité, à ses idéaux, à ses camarades, à soi-même, est encore possible dans l’abjection la plus totale ? La résistance, chez Joaquim Amat-Piniella est une affaire intime, vacillante, souvent ambiguë. Elle réside moins dans les actes de bravoure – rares et souvent suicidaires, à l’image du jeune Français se dressant contre un kapo – que dans la capacité à préserver un noyau de dignité. C’est le combat intérieur d’Emili, qui, après avoir abandonné ses scrupules pour survivre en dessinant des obscénités pour un officier SS, trouve paradoxalement dans cet art vil le moyen de se raccrocher à son identité de créateur. « Je dois te dire la vérité. Je suis de la SS comme j’aurais pu être artilleur ou parachutiste », lui confie, dans une scène sidérante, le Kommandoführer lui-même, révélant la complexité humaine derrière l’uniforme et validant, involontairement, la résistance d’Emili par la sauvegarde de ce qui lui est le plus propre : le geste artistique.

À travers ce roman, publié tardivement et arraché au silence qui recouvrit le sort des exilés républicains dans l’Espagne franquiste, Joaquim Amat-Piniella interroge la mémoire, sa construction et ses failles. Il montre comment, dans l’horreur absolue, les mécanismes de survie engendrent aussi de la laideur, de la jalousie, des compromissions. K.L. Reich n’est pas le récit d’une rédemption collective, mais celui d’une poignée d’hommes tentant de ne pas sombrer entièrement. Dans le dénuement final, face à l’imminence de la libération, lorsque la haine même semble une énergie superflue, Emili contemple un autre prisonnier, un anonyme repu et silencieux, et y voit l’Homme, « au-dessus de l’accidentel, au-dessus de la race, de la nationalité, des partis ». Ce n’est pas une épiphanie, mais une fragile compréhension : au-delà de l’abattoir, il y a la persistance têtue, presque absurde, de l’humanité. Le triomphe n’est pas dans la victoire, il est dans le simple fait d’avoir été, et de pouvoir, un jour peut-être, le raconter.

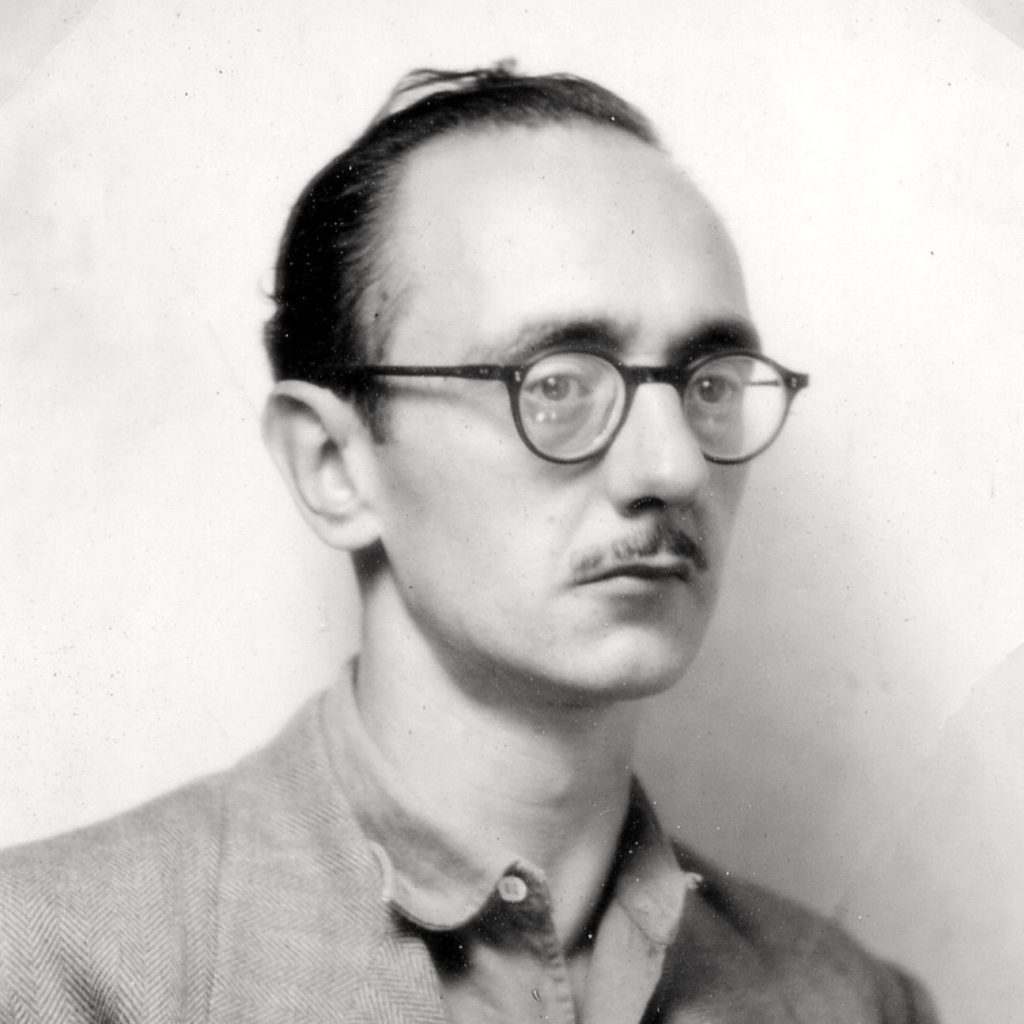

Joaquim Amat-Piniella (1913-1974), originaire de Manresa en Catalogne, est une figure marquante de la mémoire républicaine espagnole. Militant républicain, il s’engage dans la politique locale puis rejoint l’armée républicaine durant la guerre civile espagnole. Contraint à l’exil en France en 1939, il est interné au camp de Septfonds avant d’être déporté à Mauthausen par les nazis en 1941, où il reste jusqu’à la libération en 1945. Cette expérience forge sa vocation littéraire. Son roman “K.L. Reich”, publié en catalan en 1963, constitue un témoignage romancé majeur sur la vie dans les camps de concentration. Marqué par la tragédie et l’espérance, son œuvre est à la fois une mémoire des morts et une réflexion politique sur la déshumanisation.