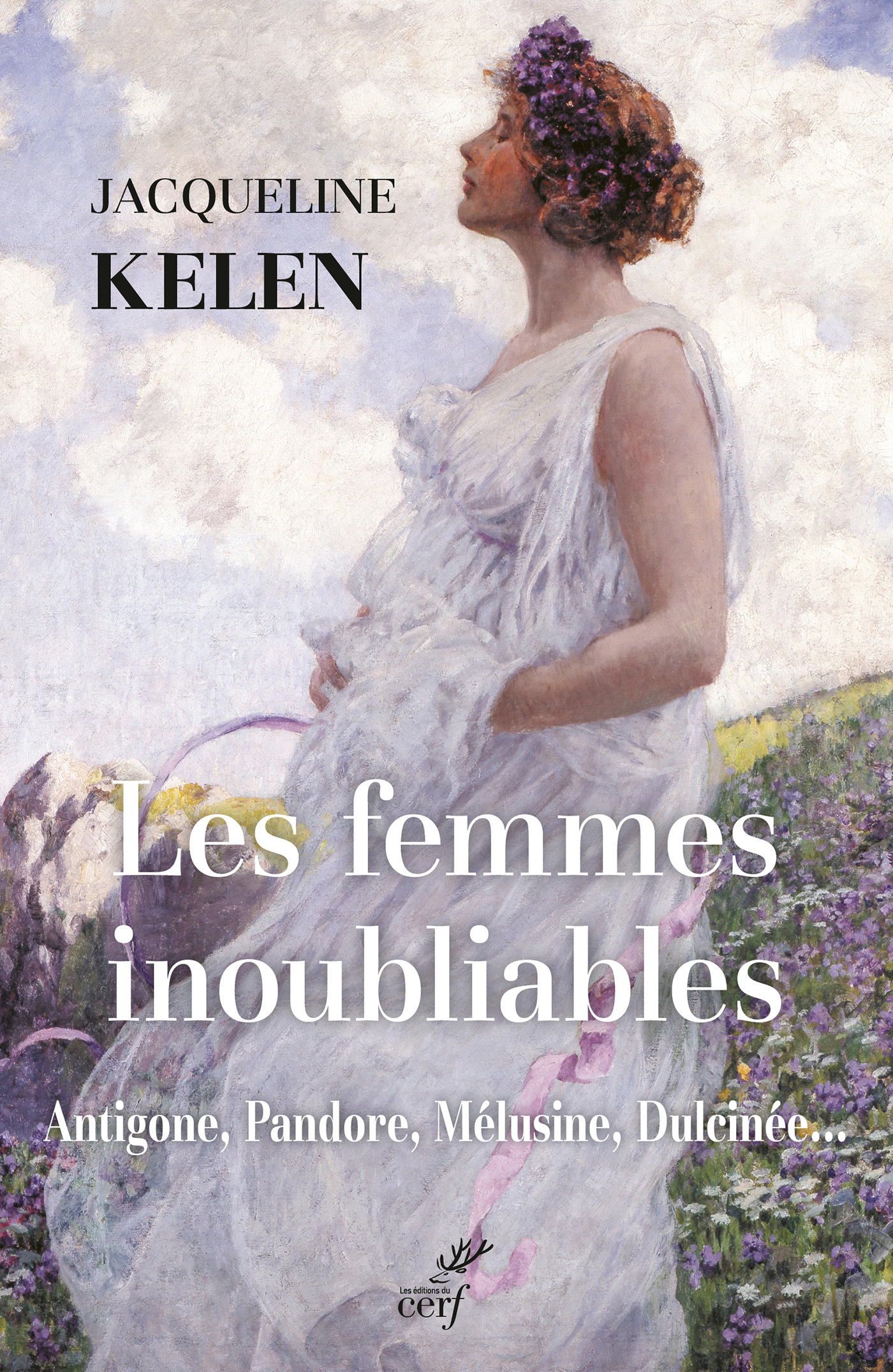

Jacqueline Kelen, Les femmes inoubliables, Les Éditions du Cerf, 11/09/25, 304 pages, 21,90€

Jacqueline Kelen, essayiste fervente et styliste mystique, rassemble dans ce recueil une constellation de femmes issues du mythe et de la littérature. À travers des monologues puissants, elle explore trois axes essentiels : l’indomptable liberté des femmes, la blessure du désir, et la mémoire de l’éternel. Ces femmes, tour à tour martyres, magiciennes ou fugitives, nous renvoient à une question centrale : que veut dire être une femme quand on refuse le confort, la soumission ou l’effacement ?

L’archéologie d’une œuvre : la quête de l’éternel féminin

Jacqueline Kelen, depuis des décennies, sculpte une œuvre singulière, à rebours des modes et des conformismes intellectuels. Sa bibliographie, aussi vaste que cohérente, témoigne d’une fidélité obstinée à ses thèmes de prédilection : la mystique, l’amour courtois, la sagesse des contes et, par-dessus tout, la réhabilitation des grandes figures mythologiques, souvent trahies ou réduites au silence par l’histoire des hommes. Avec Les Femmes inoubliables, elle ne propose pas une énième galerie de portraits ; elle orchestre une symphonie de voix ressuscitées, un chœur ardent qui vient nous rappeler que le mythe est la plus vivace des réalités. Son travail se situe à une confluence rare et précieuse : celle de la spiritualité sans dogme, de l’érudition sans académisme, et d’un féminisme que l’on pourrait qualifier de mystique, tant il cherche à retrouver non pas un pouvoir social, mais une puissance d’être, une souveraineté ontologique. L’auteure poursuit ici son exploration des archétypes féminins, en leur rendant non seulement leur histoire, mais surtout leur parole intime, leur cri, leur chant secret. En cela, ce livre s’inscrit dans la continuité de ses ouvrages sur Marie-Madeleine, les reines noires ou Schéhérazade, tout en offrant une synthèse saisissante de sa pensée, qui voit dans ces “vivantes” l’antidote le plus sûr à la platitude d’une époque désenchantée.

L’entrée dans le cercle des “Vivantes”

L’ouvrage s’ouvre par une invitation, un appel lancé par l’auteure elle-même, qui définit d’emblée le territoire de son exploration. Ces femmes, nous dit-elle, “ne sont pas des Dames du Temps jadis, mais de toujours”. Le ton est donné : il s’agira moins d’une relecture historique que d’une invocation, d’une tentative de capter une présence qui traverse les siècles. Jacqueline Kelen met en scène un univers où la frontière entre le passé mythique et le présent existentiel s’estompe, où les douleurs d’Antigone ou de Médée peuvent éclairer les nôtres. C’est dans ce prologue qu’elle livre une clef essentielle de sa démarche : pour elle, le mythe vient au secours de la vie, lui redonne “le sens du large”. Plus encore, elle le qualifie d’”explosif”, de “dynamythe”, affirmant avec force sa conviction que ces récits anciens sont des détonateurs de liberté. Les premières figures qui apparaissent confirment cette tension inaugurale. Avec Lucrèce, c’est la pureté outragée qui s’exprime dans une plainte digne et terrible. Médée, quant à elle, incarne la fureur amoureuse, la magicienne trahie qui refuse l’effacement et choisit la destruction. Cassandre, enfin, figure sublime et tragique de la prophétesse que nul n’écoute, nous plonge au cœur de la solitude qu’engendre la lucidité. D’emblée, Jacqueline Kelen déploie ainsi le spectre de la condition féminine telle qu’elle l’entend : un espace de confrontation permanente entre la grandeur et la douleur, la lumière et l’incompréhension.

La polyphonie de l’âme féminine : le monologue comme révélation

Le choix stylistique du monologue intérieur est au cœur du dispositif littéraire et spirituel de Jacqueline Kelen. En donnant à chaque femme la possibilité de dire “je”, elle leur rend leur subjectivité la plus profonde, les libérant du carcan de l’interprétation masculine qui a, si souvent, parlé à leur place. Ce “je” n’est pas anecdotique ; il est performatif. Il ressuscite une conscience, une chair, une voix unique. Chaque monologue est une plongée dans une âme, épousant ses rythmes, ses fulgurances et ses abîmes. La parole de Desdémone, par exemple, suinte d’une innocence sidérée face au Mal qu’elle ne peut concevoir, transformant sa mort en sacrifice inouï pour une beauté que le monde repousse. Antigone, quant à elle, élève sa voix non pour se justifier, mais pour affirmer la prééminence des lois du cœur et du sacré sur les décrets temporels des hommes. Son monologue est un acte de résistance métaphysique, la proclamation d’une “divine proportion” qui échappe aux calculs du pouvoir. Daphné, la fugitive, incarne le refus de la capture, la quête d’une fusion avec la nature qui est aussi une forme d’ascèse, une manière de préserver son intégrité face à un désir masculin prédateur. Sa métamorphose en laurier n’est pas une défaite, mais une sublimation, le choix d’une autre forme de vie, vibrante et libre. Enfin, la voix de Perséphone, partagée entre le monde lumineux de sa mère Déméter et le royaume souterrain de son époux Hadès, révèle la connaissance profonde qui naît de la dualité. Son récit est celui d’une initiation à la mort et à la renaissance, au cycle éternel qui unit l’ombre et la lumière. À travers cette polyphonie, Jacqueline Kelen tisse un portrait complexe du féminin, un être de désir et de douleur, souvent exilé du monde des hommes, trouvant dans la métamorphose ou la fidélité à soi une voie de salut.

Le mythe comme boussole spirituelle

En magnifiant ces figures, Jacqueline Kelen ne se livre pas à un exercice d’admiration. Elle convoque ce qu’elle nomme, après Goethe ou le mystique Ibn Arabî, “l’éternel féminin”, cet infini qui donne aux femmes “vocation de déesses”. Cette notion, à défaut d’être une abstraction, désigne ici une qualité ontologique, un lien immémorial avec le sacré, une capacité à porter en soi la mémoire du monde et le souffle de l’absolu. Chaque femme inoubliable devient ainsi une facette de cette puissance primordiale. Dans une époque en proie à la crise du sens, fascinée par l’horizontalité et la matérialité, une telle œuvre apparaît comme un appel vertical, une invitation à la transcendance. Jacqueline Kelen nous suggère que se détourner des mythes, c’est se condamner à une forme d’amnésie spirituelle, à oublier ce qui, en nous, aspire à la grandeur. Elle nous engage à écouter ces voix non comme des fables désuètes, mais comme des oracles intimes. La question qui se pose alors au lecteur, refermant ce livre intense et lumineux, est inévitable : et nous, femmes et hommes du XXIe siècle, quelles figures nourrissent encore nos âmes ? Avons-nous renoncé au chant, à la haute folie du cœur, à cette part de nous-mêmes qui dialogue avec l’éternité ? En nous rappelant que “toute femme respire dans l’éternité”, Jacqueline Kelen nous offre bien plus qu’un livre : elle nous tend une boussole pour naviguer dans les eaux profondes de notre propre humanité.