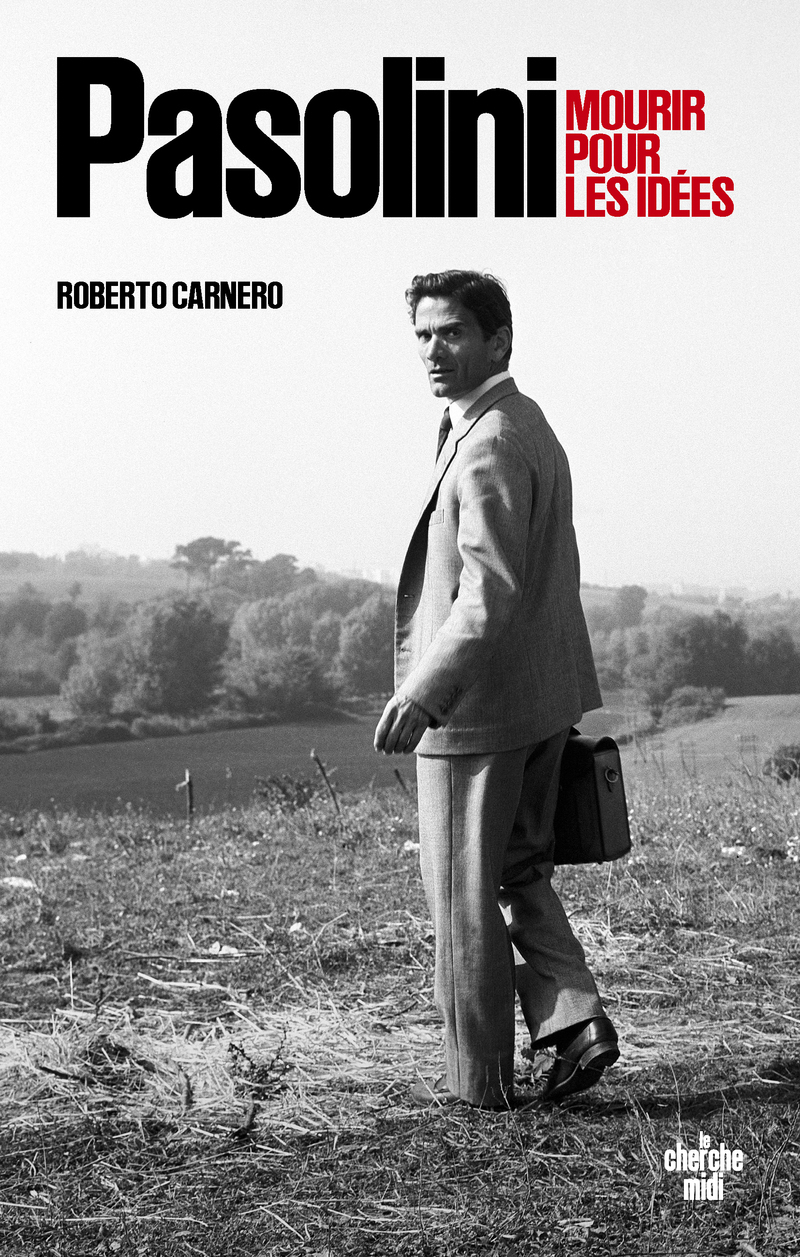

Roberto Carnero, Pasolini, mourir pour les idées, traduction de l’italien par Sabine Mille et Stefano Palombari, Le Cherche Midi, 29/10/25, 480 pages, 23€

Comment écrire sur Pasolini sans se brûler, ni se prosterner ? Le défi que relève Roberto Carnero dans Pasolini, mourir pour les idées réside dans cette tension liminaire : sortir du « mythe » pour restituer l’homme et l’œuvre dans leur complexité historique. Roberto Carnero avertit d’emblée, qu’il refuse l’hagiographie comme le réquisitoire. Ce qu’il propose ici dépasse la biographie linéaire : c’est une exégèse de la contamination. Contamination des genres, des langues et des idéologies, chez un auteur qui fit de son « intranquillité » une méthode d’investigation du réel. Plus qu’un portrait, cet essai se lit comme la cartographie d’une fracture italienne, où la trajectoire d’un individu devient le sismographe d’une civilisation en train de s’effondrer.

Pier Paolo Pasolini : portrait de l’artiste en dissident absolu

Mais qui était cet homme dont l’ombre portée s’étend bien au-delà de sa mort brutale en 1975 ? Figure protéiforme et inclassable du XXe siècle italien, Pier Paolo Pasolini incarne l’archétype de l’intellectuel total. Poète de génie dès son jeune âge dans le Frioul maternel, romancier des borgate romaines, cinéaste mondialement reconnu pour L’Évangile selon saint Matthieu ou Théorème, et polémiste féroce dans les colonnes du Corriere della Sera, il a traversé les disciplines avec une voracité créatrice qui ne servait qu’une seule fin : la quête éperdue du Réel. Pasolini fut l’homme de toutes les contradictions assumées : un marxiste exclu du Parti communiste, un athée viscéralement hanté par le sacré, un contempteur de la bourgeoisie issu de ses propres rangs, et un homosexuel vivant sa sexualité comme une dissidence absolue face aux carcans sociaux et judiciaires de son temps.

Son œuvre, bâtie sur les ruines d’une Italie en mutation rapide, dresse le procès lucide d’une société de consommation qu’il accusait d’opérer un « génocide culturel » en effaçant les traditions populaires millénaires. Cible de plus de trente procès de son vivant, constamment exposé au scandale public, il s’est érigé en conscience critique de la nation, prophétisant l’uniformisation des esprits bien avant qu’elle ne devienne une évidence sociologique. C’est cette trajectoire fulgurante, allant de la poésie dialectale jusqu’au massacre de l’Idroscalo d’Ostie, que Roberto Carnero restitue ici, donnant à voir un artiste pour qui créer signifiait s’exposer, corps et âme, à la violence de l’Histoire.

La fabrique de l’hérétique : du frioulan au romain

Roberto Carnero ancre la genèse pasolinienne dans une géographie affective précise : le Frioul. Mais ce n’est pas un décor bucolique ! Casarsa est analysé comme le lieu d’une première rupture linguistique et politique. L’auteur démontre comment le choix du dialecte frioulan, cette « langue de poésie » inventée, constitue dès 1942 un acte de résistance contre le centralisme fasciste. Mais c’est la fracture de 1949 – le scandale de mœurs de Ramuscello, suivi de l’exclusion du PCI pour « indignité morale » – que l’essayiste identifie comme la scène primitive du traumatisme. Ce bannissement agit comme un révélateur : il contraint Pasolini à une marginalité qui ne sera plus jamais subie, mais revendiquée.

L’exil romain, décrit comme une descente aux enfers métamorphosée en révélation esthétique, permet à Roberto Carnero d’explorer la méthode de travail de l’écrivain. L’immersion dans les borgate, ces faubourgs de misère, n’est pas qu’une quête érotique ou sociologique ; elle est une tentative désespérée de trouver une forme de vie antérieure à la corruption bourgeoise. En disséquant la genèse de Ragazzi di vita, l’auteur souligne l’audace philologique d’un narrateur qui laisse le « discours indirect libre » et l’argot romain contaminer la pureté de la prose littéraire, se plaçant ainsi en porte-à-faux avec le néoréalisme dogmatique et les attentes de l’intelligentsia de gauche, notamment incarnée par un Italo Calvino alors plus circonspect.

L’image comme « langue écrite de la réalité »

L’un des apports majeurs de l’essai réside dans son analyse du basculement vers le cinéma. Au lieu de voir le septième art comme une parenthèse, Roberto Carnero l’interprète comme la continuation logique de la poésie par d’autres moyens. Face à l’uniformisation linguistique imposée par l’italien de la télévision – cette « mutation anthropologique » que Pasolini est l’un des premiers à théoriser dès le milieu des années 1960 : le cinéma devient l’ultime refuge du sacré. Roberto Carnero explique lumineusement pourquoi Pasolini embrasse la caméra : pour capter la réalité avant qu’elle ne soit falsifiée par la société de consommation.

L’essai tisse des liens pertinents entre cette urgence de captation et les théories linguistiques de l’époque, esquissant un Pasolini sémiologue intuitif, proche parfois des intuitions de Roland Barthes sur le mythe. Que ce soit dans la rigueur philologique de L’Évangile selon saint Matthieu ou dans l’archaïsme sauvage de Médée, Roberto Carnero montre un artiste en guerre contre l’Histoire linéaire. L’analyse des œuvres scandaleuses comme Théorème ou Salò évite l’écueil de la coutumière description transgressive pour y lire une critique radicale de la permissivité hédoniste, perçue comme une nouvelle forme de totalitarisme. La sexualité, omniprésente, cesse d’être un espace de libération pour devenir un mécanisme par lequel le pouvoir s’empare de la vie intime des individus, une intuition fulgurante qui devance les théories de Foucault sur le bio-pouvoir.

Le corsaire face aux démons de la modernité

La dernière partie de l’ouvrage, consacrée au polémiste des Écrits corsaires, révèle la dimension la plus acérée de l’analyse de Roberto Carnero. Il ne se contente pas de citer les fameux articles sur la « disparition des lucioles » ou les « cheveux longs », mais les replace dans le contexte violent des Années de plomb. L’essai souligne combien la solitude de Pasolini est structurelle : en attaquant l’avortement ou la libération sexuelle, non par conservatisme mais au nom d’une critique du développement sans progrès, Pasolini s’aliène son propre camp.

Roberto Carnero affronte avec lucidité la dimension politique de cette parole qui culmine dans l’article « Le roman des massacres » (novembre 1974), où l’écrivain, réactivant la puissance accusatrice du « J’accuse » d’Émile Zola, assène son célèbre : « Je sais… mais je n’ai ni preuves ni indices ». L’auteur suggère ici que cette pratique de la parrèsia – le courage de la vérité au risque de soi – isole Pasolini dans une position intenable, celle du témoin gênant d’une démocratie chrétienne en pleine décomposition mafieuse.

Une fin sans résolution

Le chapitre final sur l’assassinat à l’Idroscalo d’Ostie se distingue par sa prudence méthodologique et sa rigueur documentaire. Roberto Carnero refuse de céder aux sirènes du complotisme facile, tout en démontant méticuleusement la version officielle du “drame sexuel”. Il expose les zones d’ombre – la présence d’autres véhicules, les liens avec la stratégie de la tension, le vol du chapitre de Pétrole consacré à l’ENI et à Eugenio Cefis – sans pour autant conclure définitivement. Il laisse au lecteur la responsabilité de comprendre que la mort de Pasolini est intrinsèquement liée à son œuvre : elle en est l’achèvement tragique.

Roberto Carnero cite en ouverture une phrase de Pasolini qui résonne comme le fil rouge de toute cette biographie : « Être immortels et inexprimés, / ou s’exprimer et mourir ». Il démontre magistralement que Pasolini a choisi la seconde option, non par goût du martyre, mais par nécessité vitale. À défaut d’une hagiographie, cet essai restitue la violence d’une pensée qui, cinquante ans après, refuse de s’apaiser. Roberto Carnero ne nous offre pas un Pasolini monumentalité, mais un Pasolini opérant, un outil critique indispensable pour décoder la barbarie douce de notre propre modernité.