Bâtir une fiction dans un contexte historique et en démêler les entrelacs au fil de la plume est un processus de plus en plus usité dans la littérature contemporaine. Parvenir à l’incarner pleinement au travers de personnages romanesques et séduire le lectorat, procède d’une toute autre maîtrise.

C’est la prouesse brillamment menée à bien par Anaïs Llobet à l’image du talentueux auteur turc, Metin Arditi. En tissant dans « Rachel et les siens », les péripéties d’une trame familiale s’étalant sur près d’un siècle, ce dernier faisait bien mieux que brosser un splendide portrait de femme.

Il en dévoilait les avatars au gré des diverses convulsions dont ce Proche-Orient n’a cessé d’être agité. De sorte qu’à travers cette saga fictionnelle, le lecteur assimilait sans peine les soubresauts d’un conflit séculaire que nombre d’essais – sociaux ou historiques — ont eu grand peine à élucider.

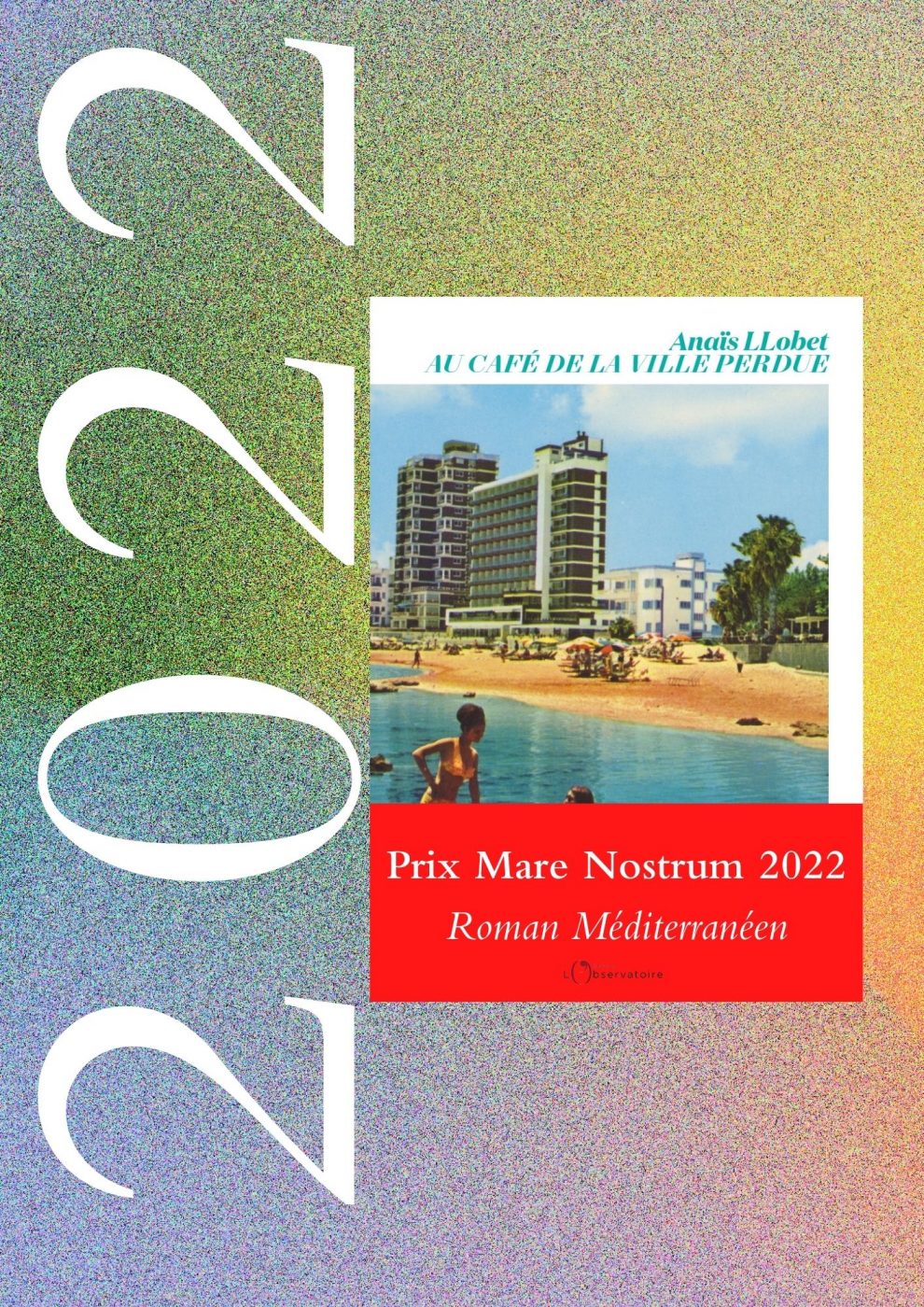

C’est à une semblable thématique que se réfère Au café de la ville perdue. Si elle n’est éloignée que de quelques centaines de kilomètres du kibboutz israélien, la petite ville de Varosha est l’objet d’une identique tragédie. Cité balnéaire florissante, aux plages idylliques l’île était, en effet, l’un des fleurons touristiques méditerranéens jusqu’à ce que l’armée turque envahisse les lieux, obligeant les Chypriotes grecs à fuir en laissant tout derrière eux.

C’est là, sur cette terre chypriote divisée en deux depuis 1974, comme le fut un peu plus tôt la Palestine, qu’Anaïs Llobet fait naître son récit.

Hantée par cette ville à l’abandon, une auteure française va d’abord l’observer attentivement pour en comprendre les confins. Après avoir passé des après-midi « à zoomer et dézoomer sur Google Earth », l’écrivaine a choisi d’écrire sur cette ville qu’elle n’avait jusqu’ici jamais vue.

Varosha commençait ici, derrière cette clôture qui s’enfonçait dans la mer, et terminait là-bas, butant contre le no man’s land surveillé par l’Onu. C’était une cité cadavre, immobile, envahie par la végétation et la poussière.

La première rencontre que va faire l’auteure en la personne « d’un homme d’une soixantaine d’années, à l’élégance rare », est de celle, encourageante, qui l’incite à penser que malgré ses décombres, la ville est encore vivante. Mais c’est quelqu’un d’autre, la serveuse, du « Tis Khamenis Polis » (Le café de la ville perdue), étonnée de voir une étrangère s’intéresser de si près à sa cité qui va alimenter sa curiosité et déclencher la genèse romanesque.

Pour Ariana, la quête de cette étrangère est, en effet, une véritable aubaine. À à elles deux, elles vont pouvoir défricher la part d’ombre de Varosha, notamment celle liée à la maison familiale du 14, rue Illos.

Sauf qu’à ce même moment, le père d’Ariana a décidé de la vendre, altérant les espoirs de sa fille qui n’entend pas, toutefois, en rester là. Car cette demeure, ceinte aujourd’hui de barbelés, est celle où ont vécu ses grands-parents, Ioannis, un Chypriote turc, et Aridné une Chypriote grecque dont l’amour n’a pas survécu aux bouleversements du pays.

C’est à leur mémoire que leur petite fille avait fait des études d’architecte, et dessiné les plans de la maison « qui se doterait d’une grande baie vitrée, d’une cuisine à l’américaine et d’une entrée aménagée en patio lumineux. »

Tout était donc prêt dans sa tête. Y compris le pacte qu’elle établit avec l’écrivaine. Si celle-ci acceptait de consigner la mémoire du 14, rue Ilios avant que les bulldozers ne le rasent, elle l’aidera à s’approcher au plus près des secrets du lieu.

Ce sera la raison d’être de cette enquête romanesque construite comme un jeu de patience où petite et grande histoire vont s’entremêler jusqu’à se confondre.

Une fiction alternant les époques et le vécu des personnages qu’Anaïs Llobet maîtrise autant par son style que par ses allers-retours entre flash-back et réalité, empreints d’une constante émotion.

Elle avait promis par amour pour Ioannis, de ne pas parler politique, de ne pas gâcher ce repas de Noël, mais comment faire alors qu’on tuait les siens aux quatre coins du pays ? La radio, dans la cuisine, bourdonnait de chants orthodoxes, des chœurs aux voix graves qui se réjouissaient de la naissance du Christ alors que l’île venait de se replier sur sa haine.

Des mots justes, faits de souvenirs douloureux et fourmillant d’anecdotes sur le thème de l’exil et de l’attachement aux racines qui fait de cet ouvrage un roman poignant et symbolique de bien des tragédies contemporaines.

Llobet, Anaïs, Au café de la ville perdue, Éditions de l’Observatoire, 05/01/2022, 1 vol. (327 p.), 20€.